Татьяна Халина

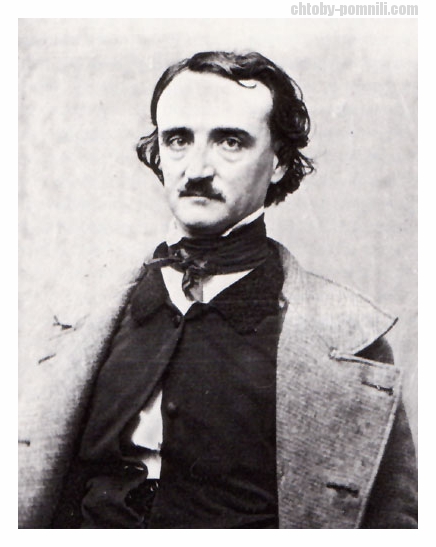

По Эдгар Аллан

http: //chtoby-pomnili.com/page.php?id=3260

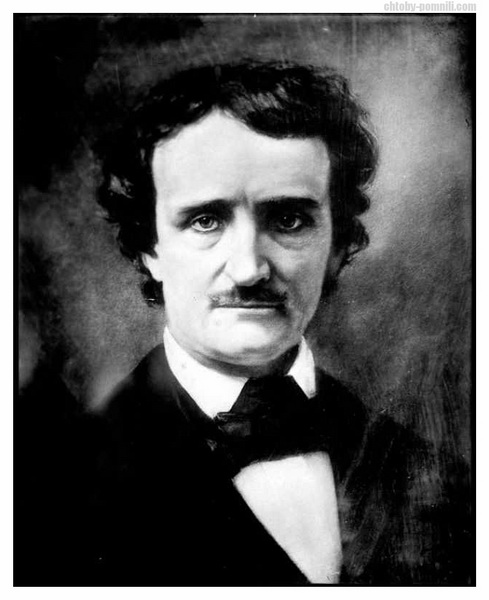

Американский писатель, поэт, литературный критик и редактор, представитель американского романтизма.

уважение и дружбу. Посетив Соединенные Штаты в последний раз, Лафайет принес вдове деда Эдгара По самые торжественные уверения в своей благодарности за услуги, оказанные ему ее мужем.

Прадед Эдгара По был женат на дочери английского адмирала Мак Брайда, через него семья была связана со знатнейшими домами Англии. Отец Эдгара был американцем ирландского происхождения, получил приличное образование, но воспылав страстной любовью к молодой и красивой актрисе, он бежал с ней и венчался, а чтобы еще теснее связать с ней свою судьбу, также решил стать актером. Но ни тот, ни другая не имели актерского дарования, жили скудно, положение семьи было шатким.

По одной из версии Эдгар По родился 19 января 1809 года в Бостоне. Но мог появиться на свет и в любом другом месте, куда заносила судьба безвестную театральную труппу, в которой служили его родители. Эдгар осиротел так рано, что театр не успел оказать на него ни малейшего влияния. Мать поэта, Элизабет Арнольд По, была англичанкой, и ее родители тоже служили актерами в лондонском «Ковент–Гардене». В юности Эдгар придумывал себе самые разные мифические родословные. Самая замечательная из них (в которой уже проявилась некая тяга к чудовищным крайностям) делала его потомком генерала Бенедикта Арнольда. Но достоверно известно лишь то, что оба родителя Эдгара страдали чахоткой, и у них было трое детей. Отец Эдгара - Дэвид По то ли умер, то ли бросил жену с детьми, когда третьему из них еще только предстояло родиться. Миссис По была вынуждена оставить старшего сына у родственников, а сама вместе с годовалым Эдгаром перебралась на Юг и продолжала играть, чтобы заработать на пропитание. В Норфолке (Виргиния) появилась на свет Розали По, при этом Элизабет почти до родов была занята в спектаклях. При этом ранее в Бостоне она вышла на подмостки всего через три недели после рождения Эдгара. Потом семья перебралась в Ричмонд, где нищета и недуг быстро сломили миссис По. Поклонники таланта Элизабет окружили ее заботой и как могли облегчили ее последние страдания.

Эдгар остался круглым сиротой в неполные три года. Сразу после кончины Элизабет, той же ночью, две сердобольные дамы забрали детей к себе. Богатый бездетный торговец Аллан взял Эдгара в свою семью. Фрэнсис Аллан стала первой из женщин, которой было суждено сыграть благую роль в жизни По. Она сразу полюбила Эдгара, который был очень красив. Что касается Джона Аллана, то он желал угодить супруге, и только поэтому принял в дом мальчика, но усыновить его законным образом так никогда и не согласился. Первые биографы По объясняли это эгоизмом и черствостью Аллана. Теперь же достоверно известно, что он имел внебрачных детей и тайно оплачивал их обучение. Его сын был однокашником Эдгара, поэтому мистер Аллан ежеквартально вносил в кассу учебного заведения двойную плату. Он принял Эдгара, потому что тот был «замечательным мальчуган», и, в конце концов, даже привязался к нему. Но Аллан по натуре был сухим и жестким человеком, а годы, всякого рода испытания, богатство — мало–помалу сделали из него тирана. К обоюдному несчастью, характеры Джона Аллана и Эдгара оказались абсолютно несовместимыми. Через пятнадцать лет это обернулось жестоким столкновением, и оба совершили не только непростительные, но и непоправимые ошибки. Но до того момента Эдгар По воспитывался в достатке и получил достойное образование. В 1816 году он путешествовал со своими приемными родителями по Англии, Шотландии и Ирландии. Возвращаясь в свою страну, они оставили его у доктора Бренсби, возглавлявшего воспитательное заведение в Стокньюингтоне, близ Лондона, где он и провел пять лет.

В своих воспоминаниях Эдгар По рассказывал:

«Самые ранние воспоминания о моей школьной жизни связаны с большим домом елизаветинских времен, стоявшим в окутанной туманами английской деревне, где росло много гигантских корявых деревьев и где все дома были очень стары. Поистине, это почтенное старое селение казалось приснившимся и весьма умиротворяло. Я и теперь как будто чувствую живительную прохладу его аллей, погруженных в глубокую тень, вдыхаю аромат бесчисленных кустов и который раз испытываю невыразимое наслаждение, заслышав гулкий звук церковного колокола, каждый час внезапно и ворчливо вторгавшегося в тишь сумерек, покоивших сон резной готической колокольни. Пожалуй, наибольшую радость — насколько я сейчас вообще способен испытывать какую-либо радость — доставляет мне припоминание мельчайших подробностей о школе и ее делах. Мне, настигнутому бедою — бедою, увы! слишком подлинною — мне простятся поиски утешения, пусть хрупкого и кратковременного, в зыбкости некоторых случайных частностей. При этом они, совершенно незначительные и даже сами по себе ничтожные, приобретают в моем воображении мимолетную важность, будучи связаны с временем и местом, которые явили первые неясные предвещания удела, впоследствии выпавшего мне. Так дайте же вспомнить. Дом, как я сказал, был стар и неправильной формы. Всю усадьбу окружала высокая и крепкая кирпичная стена, сверху обмазанная известкой и утыканная битым стеклом. Эта стена, похожая на тюремную, очерчивала границы наших владений; все, что находилось по другую ее сторону, мы видели только три раза в неделю — один раз по субботам после полудня, когда в сопровождении двух надзирателей нам всем классом дозволялось в правильном строю совершать краткие прогулки по окрестным полям — и дважды по воскресеньям, когда подобным же образом мы маршировали к заутрене и вечерне в единственную церковь деревни. В этой церкви глава нашей школы был пастором. Дивясь и недоумевая, смотрел я на него с галереи, пока торжественным и замедленным шагом восходил он на кафедру! Велелепный, с благостно чинным видом, в торжественном облачении, ниспадавшем лоснящимися складками, в парике, столь тщательно напудренном, столь жестком и столь обширном, — он ли, совсем недавно, брюзгливо сморщенный, обсыпанный нюхательным табаком, вершил с ферулой в руке драконовы законы училища? О гигантский парадокс, слишком, слишком чудовищный, чтобы поддаться разрешению!

В углу массивной стены хмурились еще более массивные ворота, усеянные железными шишками и увенчанные зубчатыми железными шипами. Как устрашали нас эти ворота! Они открывались только при трех периодических отбытиях и прибытиях, упомянутых ранее; и тогда в малейшем скрипе огромных петель мы находили обилие тайн — бесконечную материю для глубокомысленных высказываний или еще более глубокомысленных размышлений.

Обширная усадьба имела форму неправильного многоугольника. Три или четыре самых больших угла образовывали площадку для игр, гладкую, покрытую мелким и твердым гравием. Прекрасно помню, что там не было ни деревьев, ни скамеек, ни чего-либо подобного. Разумеется, она помещалась позади дома. Перед фасадом был разбит маленький цветник, усаженный буксом и другим кустарником, но в эту священную часть мы попадали уж в очень редких случаях — таких, как первое прибытие в школу или окончательный отъезд оттуда, или, может быть, тогда, когда кто-нибудь из родителей или друзей приезжал за нами, и мы радостно отправлялись домой на летние или рождественские каникулы.

Но школа! — что это было за причудливое старинное здание! — мне оно воистину казалось волшебным дворцом. Его извилистым коридорам и непостижимым закоулкам, право же, не было конца. В каждый данный момент затруднительно было сказать точно, на каком из двух этажей вы находитесь. Из одной комнаты в другую непременно вели три-четыре ступеньки вверх или вниз. Боковые ходы были бесчисленны — невообразимы — они так вились и запутывались, что ваши самые точные понятия о доме в целом мало чем отличались от ваших представлений о бесконечности. За пять лет моего пребывания в училище я так и не смог точно определить, в каком именно его крыле находился небольшой дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати-двадцати ученикам.

Классная комната была самая большая в здании — и, как мне тогда невольно казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая и удручающе низкая, с заостренными готическими окнами и дубовым потолком. В отдаленном, внушавшем ужас углу располагалось отгороженное пространство футов в восемь или десять — sanctum главы нашей школы, преподобного доктора Бренсби, на время занятии. Это было солидное сооружение с тяжелой дверью — все мы охотнее согласились бы погибнуть от peine forte et dure, нежели открыть ее в отсутствие «Dominie». В других углах находились два похожих чулана, к коим мы испытывали куда меньше почтения, но все же немало их боялись. В одной из них преподавал «классик», в другом — «англичанин и математик». Беспорядочно расставленные по классной комнате, сдвинутые под разными углами, без конца пересекались неисчислимые скамейки и парты, черные, старые, обветшалые, отчаянно загроможденные захватанными книжками, и так исчерченные всяческими инициалами, именами, написанными полностью, карикатурными изображениями и прочими преумноженными созданиями ножа, что они вконец лишились того немногого из их первоначальной формы, что отличало их в давно миновавшие дни. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водою, а в другом — колоссальные часы.

для занятий или развлечений; и очевидное унылое однообразие школьной жизни изобиловало более сильными волнениями, нежели те, что в юные годы я почерпнул в разгуле, а в пору возмужалости — в преступлении. И все же я должен предположить, что мое умственное развитие в самом начале заключало в себе много необычного — даже outre. Вообще у людей зрелого возраста от событий самых ранних лет очень редко остаются определенные впечатления, разве лишь неясная память о жалких радостях и фантасмагорических страданиях. Со мною не так. Должно быть, в детстве я с энергией взрослого прочувствовал то, что теперь нахожу напечатленным в памяти столь же глубоко, живо и прочно, как exergues карфагенских медалей.

А на деле — если судить, как судит свет, — сколь мало можно припомнить! Пробуждение по утрам, ежевечерний отход ко сну, зубрежка, устные ответы, свободные часы и прогулки, времяпрепровождение, ссоры и шалости на площадке для игр — все это, благодаря давно забытому колдовству воображения, влекло за собою бездну чувств, целый мир многообразных событий, целую вселенную различных эмоций, самых страстных и волнующих. «Oh, le bon temps, que се siecle de fer!».

В 1822 году Эдгар По вернулся в Ричмонд из школы доктора Бренсби и продолжил свое учение под руководством лучших учителей. Он превратился в юношу, отличавшегося незаурядной физической силой и грацией, причем к очарованию его странной красоты прибавилась чудесная поэтическая память и дар рассказчика-импровизатора. Именно тогда он познакомился с «Еленой» — своей первой и недостижимой любовью. В длинной галерее женщин «Елена» стала первой, в кого Эдгар По влюбился, наверняка зная, что этот идеал — только идеал, и влюбился он именно потому, что она была идеалом, а не просто женщиной, которую можно было завоевать. Миссис Джейн Стэнард была молодой мамой одного из школьных товарищей По, и представлялась ему олицетворением всех смутных детских мечтаний и жадных юношеских предчувствий. Она была красива, нежна, обладала самыми изысканными манерами.

«Елена, красота твоя, Как челн никейский легкокрыла..» — писал о ней Эдгар в одном из своих самых загадочных и восхитительных стихотворений. Встретиться с ней значило для него переступить порог взрослой жизни. Подростка, спешившего к приятелю ради игр, встретила Муза. И здесь нет ни капли преувеличения. Эдгар отступил, ослепленный, увидав женщину, которая протягивала ему руку для поцелуя и вовсе не догадывалась, что это означало для него. Сама того не зная, «Елена» заставила его войти в новый мир. Любовь По была тайной, идеальной и длилась всю жизнь — витая над прочими увлечениями и одновременно таясь под ними. Разница в возрасте и социальном положении определила внешний характер их отношений, придала им форму дружеских бесед, и они продолжались до того дня, когда Эдгару больше нельзя было посещать дом Стэнардов. «Елена» заболела, безумие — еще один роковой знак в мире поэта — отгородило ее от друзей. В 1824 году она умерла в возрасте тридцати одного года.

В 1825 году Эдгар По поступил в Виргинский университет — заведение, где в те времена царила величайшая распущенность. Среди своих однокашников Эдгар По особенно выделялся пылкой жаждой наслаждений. Как студент он заслуживал всяческого одобрения, делая невероятные успехи в математических науках. Он был удивительно способным к физике и естественным наукам, что следует особо отметить, поскольку во многих его произведениях наука занимала немалое место. Но при всем этом уже тогда он пил, играл в азартные игры, бесчинствовал, вследствие чего его исключили из университета. Наступил момент, когда картежные долги Эдгара достигли значительной суммы, а Аллан, придя в бешенство, наотрез отказался оплатить их. Эдгару пришлось покинуть университет. В те времена из–за неуплаченного долга можно было угодить в тюрьму или оказаться выдворенным из штата, где долг был сделан. Эдгар разломал всю мебель в своей комнате и зажег прощальный костер (шел декабрь 1826 года). Дальше события развивались очень быстро. Блудный сын был встречен Фрэнсис с всегдашней нежностью, но «дорогой папа» (так Эдгар называл его в письмах) задыхался от гнева, оценивая результаты учебного года. Обстановка в доме Алланов воцарилась напряженная и шаткое примирение, достигнутое на рождественские и новогодние праздники, быстро рухнуло, а разлад между двумя мужчинами вспыхнул с новой силой. Аллан возражал против возвращения Эдгара в университет, не желал оказывать ему содействие в поиске работы, но в то же время упрекал в безделье. В ответ Эдгар тайком написал в Филадельфию, пытаясь договориться о месте. Узнав об этом, Аллан дал ему двенадцать часов на размышления, после чего Эдгар должен подчиниться его воле (то есть начать изучать юриспруденцию или готовить себя к любой другой полезной деятельности). Эдгар размышлял всю ночь и наотрез отказался. Последовала бурная сцена с взаимными оскорблениями, и непокорный воспитанник, хлопнув дверью, ушел из дома и тем самым еще больше разгневал Джона Аллана. Несколько часов Эдгар бродил по городу, потом написал из трактира письмо «домой» с просьбой передать ему баул с вещами, а также деньги на билет в Нью–Йорк и на прожитие до устройства на работу. Аллан не ответил. Эдгар написал снова — с тем же результатом. Наконец Фрэнсис сумела отправить ему вещи и немного денег. К немалому своему удивлению, Аллан убедился, что голод и невзгоды не сломили Эдгара, как он рассчитывал.

как мистер Аллан отказался оплатить карточные долги своего воспитанника, тот взбунтовался, порвал с приемным отцом и отправился в Грецию. Была пора Боцариса и восстания эллинов. Когда Эдгар По добрался до Санкт-Петербурга, его кошелек и восторженный пыл порядком истощились. Он крепко поссорился с русскими властями, но почему — мы не знаем. Дело зашло так далеко, что Эдгар По чуть было не продолжил свои скороспелые знакомства с людьми и событиями в суровой Сибири. Но ему повезло — вмешался американский консул Генри Мидцлтон и помог ему вернуться домой. В 1829 году По поступил в Вест-Пойнтскую военную школу. Тем временем мистер Аллан, первая жена которого умерла, женился вновь на особе, которая была гораздо моложе него. Ему было шестьдесят пять лет. Говорят, что Эдгар По вел себя непорядочно по отношению к молодой даме, что он высмеял этот брак. Старый джентльмен написал ему весьма суровое послание, тот ответил еще более желчным письмом. Новая рана оказалась неисцелимой, и когда вскоре мистер Аллан умер, он не оставил своему приемному сыну ничего.

Эдгар По оставил Вест-Пойнт, не получив воинского звания. В 1831 году он выпустил маленький томик стихов, который был благосклонно принят журнальной критикой, но не разошелся. Мистер Лоуэлл, американский критик, написал, что одно из стихотворений сборника, «К Елене», благоухает амброзией и что оно не выглядело бы чужеродным в греческой антологии. В стихотворении говорилось о лодках Никеи, о наядах, о славе и красоте Греции, о светильнике Психеи. Ни денег, ни славы этот сборник автору не принес и борьба за выживание продолжилась.

Поэт писал в газеты, подбирал материалы и переводил для книготорговцев, сочинял блистательные статьи и рассказы для журналов. Издатели охотно их печатали, но так мало платили молодому автору, что он впал в ужасающую нищету. Но однажды Балтиморская газета предложила две премии — за лучшее стихотворение и за лучший рассказ. Писательское жюри, куда входил Джон Кеннеди, было облечено обязанностью судить представленные произведения. Тем не менее, члены жюри не прочли почти ничего — ведь издателю были нужны только их подписи. Пока они болтали, кому-то бросилась в глаза рукопись, отличавшаяся красотой, аккуратностью и четкостью почерка. Эдгар По обладал несравненно прекрасным почерком до конца жизни. Мистер Кеннеди прочел одну страницу и, пораженный стилем автора, прочел все произведение вслух. И жюри единодушно присудило премию тому из гениев, кто умел писать разборчивей других. Тайный конверт вскрыли и обнаружили еще неизвестное тогда имя — Эдгар По.

Издатель в таких выражениях отозвался о молодом авторе, что мистеру Кеннеди захотелось познакомиться с ним. К тому моменту судьба наделила Эдгара По классической внешностью голодного поэта. Мистер Кеннеди рассказывал, что увидел юношу, тощего, как скелет от постоянного недоедания. Он был в протертом рединготе, застегнутом до подбородка. На По были надеты подранные штаны, и в то же время он имел горделивый вид, величественные манеры и умный взгляд. Кеннеди разговаривал с ним дружески, и поэт почувствовал себя непринужденно. Он рассказал о себе, о своих стремлениях и великих планах. Кеннеди, не откладывая дело в долгий ящик, отвел его в магазин готового платья, предложил ему приличную одежду, а позже помог завязать нужные знакомства.

Тогда же некий Томас Уайт, купив права на «Южный литературный вестник», предложил Эдгару По вести журнал за 2500 франков в год. Вскоре По женился на своей кузине Вирджинии Клемм, которой едва исполнилось тринадцать лет. Самому Эдгару было двадцать пять лет. Но в то время считалось обычным делом, когда девушки выходили замуж в четырнадцать лет. Умственно Вирджиния была недостаточно развита и до самой своей смерти сохраняла детские повадки. Мадди, ее мать, не противилась ни ухаживаниям Эдгара за Вирджинией, ни свадьбе (хотя бракосочетание прошло тайно, из боязни вызвать гнев остальных родственников). Вирджиния обожала своего «кузена Эдди» и согласилась на брак со свойственным ей детским легкомыслием: ее приводила в восторг мысль о том, чтобы сделаться женой такого известного молодого человека. По всей душой любил свою Сис и не раз доказал это на деле. Но любил ли он ее как женщину и почему сделал своей женой? Это было и остается предметом горячих споров. Одна из версий сводится к следующему: По женился на Вирджинии, чтобы иметь защиту в своих отношениях с другими женщинами и чтобы удерживать эти отношения в дружеских рамках. Не случайно только после смерти жены любовные увлечения Эдгара обрели былую необузданность, хотя в них всегда было что–то смутное и двусмысленное.

— «Лигейя». На следующий год появилось еще более неожиданное повествование — «Падение дома Ашеров», пронизанное легко узнаваемыми автобиографическими деталями. Здесь в полную силу проявилось то, что было только обещано в «Беренике», а потом мощно проявилось в «Лигейе»: странная тяга писателя к болезненно садическим и некрофильским сюжетам.

В этот период судьба, казалось, стала благосклонна ему. По был принят литературным консультантом в «Бертонс мэгэзин» и страстно мечтал открыть собственный журнал, где мог бы воплотить свои идеи как критик и сочинитель. Денег на такое издание у него не было (хотя мечта эта преследовала По до конца жизни), и ему приходилось сотрудничать с «Бертонс мэгэзин», где ему платили нищенское жалованье, зато позволяли высказываться вполне свободно. Причем журнал с приходом же Эдгара По быстро преобразился в один из самых оригинальных и смелых для своего времени.

Получив постоянную работу, Эдгар смог немного улучшить жизнь Вирджинии и Мадди. Их маленькая семья поселилась в более или менее приличном жилище — впервые после Ричмонда. Дом их стоял почти что в сельской местности, и Эдгар каждый день проходил пешком несколько миль, чтобы добраться до центра города. Вирджиния вела себя с прежней детской непосредственностью и по вечерам встречала мужа, держа в руках букет цветов. Сохранилось много свидетельств о том, с какой нежностью всегда относился Эдгар к своей жене–девочке, как внимателен и ласков он был с ней и с Мадди.

В декабре 1839 года вышла в свет его новая книга, в которой были собраны рассказы, по большей части ранее напечатанные в журналах. Книга называлась «Гротески и арабески». Период был плодотворным, благополучным, и вскоре возникли многие замечательные рассказы и повести. Зато поэзия оказалась в забвении. «Причины, не зависящие от моей воли, всегда мешали мне всерьез заниматься тем, что в более счастливых обстоятельствах сделалось бы для меня излюбленным полем деятельности»,— писал По. Рассказ мог родиться, когда он пробуждался после частых теперь «дневных кошмаров». Стихотворение — в том смысле, в каком Эдгар По понимал и его природу, и сам процесс сочинения, — требовало внутреннего покоя, а его не было. Исключительно в этом следует искать объяснение количественному перевесу в творчестве По прозы над поэзией.

В июне 1840 года Эдгар окончательно расстался с «Бартонс мэгэзин» из-за разногласий. Приблизительно на это время пришелся тяжелый и темный период его биографии. Он серьезно болел, у него была нервная депрессия. Вскоре журнал слился с другим изданием и стал выходить под названием «Грэмс мэгэзин». По возобновил сотрудничество и сделался редактором нового издания. У владельца журнала Грэма не было причин для жалоб. По сделал для «Грэмс мэгэзин» невероятное: тираж поднялся с пяти тысяч до сорока экземпляров. И это случилось всего за несколько месяцев — с февраля 1841 года по апрель следующего, при этом жалование Эдгар получал скромное, хотя в других отношениях Грэм вел себя благородно и искренне восхищался талантом По. Но для Эдгара, одержимого мечтой открыть свой журнал (а он заранее разослал извещения об этом и приглашения к сотрудничеству), работа у Грэма превратилась в тяжкую повинность. Своему другу, который подыскивал ему в Вашингтоне место, позволившее бы свободно заниматься творчеством, он писал: «Чеканить монеты собственным мозгом по велению хозяина — на свете для меня не может быть ничего постылее».

— словно отвечая критикам, которые обвиняли писателя в пристрастии исключительно к «ужасному». Наверняка можно сказать одно: это была перемена не столько темы, сколько техники письма, что служила доказательством широты его возможностей, богатства таланта и остроты ума. Прекрасный пример тому — «Эврика». А в «Убийстве на улице Мор» на сцену вышел chevalier Ш. О. Дюпен — alter ego автора, воплощение его с каждым днем растущего эгоцентризма, жажды непогрешимости и превосходства. Следом появился рассказ «Тайна Мари Роже» — о хитроумном расследовании некоего убийства. Рассказ этот буквально пленил любителей детективного жанра, который стараниями Де Куинси всего за несколько лет до того был поднят до разряда художественных. Но у По детективные сюжеты всегда окрашивались в особо зловещие, болезненно мрачные тона. Он так никогда и не отказался от душераздирающих деталей, от той зловещей атмосферы, которая властвовала в его первых рассказах.

Этот замечательный творческий период был трагически прерван. В конце января 1842 года семейство По вместе с друзьями сидело на террасе за чаем. Вирджиния, научившаяся играть на арфе, с детской прелестью пела песни, которые больше всего нравились «ее Эдди». Внезапно, на высокой ноте, голос ее сорвался, губы окрасились кровью. Горловое кровотечение считалось верным признаком чахотки. Для Эдгара болезнь жены явилась величайшей трагедией. Он чувствовал, что она умирает, что она была обречена, и себя тоже чувствовал обреченным. Теперь отклонения от нормы в поведении По стали проявляться откровенно. Он пил — что влекло за собой печальные последствия. Сердце его не выдерживало, алкоголь нужен был для поддержания сил. Грэму пришлось подыскать еще одного сотрудника, чтобы тот занимался журналом в отсутствие По. Им стал некий Грисуолд, оставивший по себе двусмысленный след в биографии По.

Есть письмо, в котором Эдгар утверждал, что с узды он сорвался из–за болезни Вирджинии. Он признавал, что «сделался безумным» и пил в бессознательном состоянии: «Мои недруги объясняли безумие пьянством, вместо того чтобы объяснять пьянство безумием...» Для него начиналась эпоха, в которой он стремился убежать из дома, скрыться, довести себя до полного изнеможения. А Мадди тем временем делала отчаянные попытки скрыть от него очевидное, стирала запачканное кровью белье и готовила отвары из трав для несчастной больной, которая лежала в бреду и страдала жестокими галлюцинациями. Именно в те дни Эдгара стали преследовать строки из «Ворона». Слово за словом рождалось стихотворение — еще смутное, бесформенное, ожидающее тысячи переделок.

Когда Эдгар чувствовал себя хорошо, он шел работать в «Грэмс мэгэзин» или нес туда свои заметки. Однажды, войдя в редакцию, он увидел, что в его кабинете расположился Грисуолд. По развернулся и больше в журнале никогда не появлялся. В июле 1842 года, впав в полубезумное состояние, он совершил путешествие из Филадельфии в Нью–Йорк. В одном из писем Эдгар заметил по поводу потока обвинений в свой адрес, что всеобщее внимание обращается на него только в периоды безумия, а в пору здоровой и напряженной работы он для мира словно не существует. По не лукавил, так оно и было. Мало кто из критиков сумел оценить, как много всего он успевал прочесть, какую огромную переписку вел и, прежде всего, сколько рассказов, эссе, рецензий написал. Но, как сам он отлично понимал, два дня прилюдного пьянства приносили ему больше известности, чем месяц непрерывного труда. Еще По, когда только мог, обращался к опию, потому что переносил его лучше, чем алкоголь, чтобы забыть о нужде, чтобы хоть на несколько часов — и не теряя достоинства — исчезнуть из этого мира.

Между тем нашелся господин, готовый дать средства на издание журнала. В это же время друзья из Вашингтона пригласили его в столицу прочитать лекцию, провести подписку на журнал, а также нанести визит в Белый дом, где его обещали представить президенту. По вышел бы оттуда, имея в кармане назначение на приличную должность, что означало бы спасение от нужды. Но по вине самого Эдгара не произошло. Приехав в Вашингтон, он не удержался и выпил с кем–то несколько рюмок, а дальше все закружилось как обычно. Что могли сделать друзья для человека, который желал во что бы то ни стало предстать перед президентом Соединенных Штатов в черном плаще, надетом наизнанку, и который бегал по улицам, задирая каждого встречного? Знакомым пришлось силой затолкать его в поезд и отправить обратно. Но хуже было другое: господин, согласившийся финансировать журнал, испугался и больше слышать не хотел об этом деле. На Эдгара в очередной раз навалился двойной груз: угрызения совести (припадки покаянного отчаяния длились неделями) и нищета. Но вопреки всему и в тот зловещий год он сумел подняться еще на одну ступеньку к славе. В июне Эдгар получил премию, учрежденную журналом («Dollar Newspaper») за лучший рассказ. И рассказ этот вскоре стал самым знаменитым из написанного Эдгаром По. Речь идет о «Золотом жуке», где счастливейшим образом сошлись По–психолог и По — любитель приключений и тайн.

— и мало денег. Филадельфийский период завершился прискорбно, хотя именно здесь Эдгар, казалось, подступил к самому порогу вожделенной и окончательной победы. В начале 1844 года состоялась публикация «Повести Скалистых гор», одного из лучших его творений. Но оставаться в Филадельфии не было смысла, а вот в Нью–Йорке еще можно было попытаться что–то предпринять. Из–за полного безденежья Эдгар тронулся в путь с одной только Вирджинией, а Мадди пришлось жить все в том же пансионе и ждать, пока он соберет необходимую сумму ей на дорогу. В Нью–Йорке супружеская чета оказалась в апреле 1844 года, и начиналось все в который раз благополучно — неслыханным успехом пользовался рассказ «Розыгрыш с воздушным шаром». Эдгар продал его в «Нью–Йорк сан», и газета посвятила специальный выпуск сообщению о том, что воздушный шар, управляемый англичанами, только что пересек Атлантику. Новость вызвала взрыв эмоций, и у здания газеты собралась огромная толпа. Неподалеку стоял на балконе некий господин с мрачным лицом, с ног до головы одетый в черное, и наблюдал за происходящим с легкой иронической улыбкой. Зато теперь Мадди могла приехать к ним.

Нью–Йоркский период — это возрождение Эдгара–поэта. Тема «Ворона» неотвязно преследовала его. Поэма должна была вот–вот обрести окончательную свою форму, и обстоятельства тому благоприятствовали. Заработав в газетах и журналах кое–какие деньги, Эдгар снял в окрестностях Нью–Йорка домик, чтобы провести там жаркие летние месяцы, особенно тягостные для ослабевшей Вирджинии. Коттедж в Блумингдейле превратился для семьи По в маленький рай, к сожалению, призрачный. Там они нашли чистый воздух, луга, обильную пищу и даже — радость. А Эдгар, вдали от чуждого ему Нью–Йорка, обрел немного покоя. Знаменитый бюст Паллады, который поэт обессмертил в «Вороне», стоял над внутренней дверью дома. Эдгар начал методично работать. Рассказы и статьи писались быстро и тотчас публиковались, потому что уже само имя автора обеспечивало читательский интерес к ним по всей стране. «Преждевременные похороны» — необычная смесь хроники и рассказа — были написаны на «благословенных небесах» Блумингдейла. Это был один из самых зловещих и мрачных рассказов По, отмеченный странной тягой к замогильным ужасам. И дело здесь совсем не в теме повествования, а в вечной раздвоенности авторского умонастроения.

В то лето «Ворон» был почти что завершен, хотя Эдгар имел обыкновение бесконечно переделывать свои стихи, так что каждая новая публикация обнаруживала их новые варианты. Близилась зима, и пришлось возвращаться в Нью–Йорк, где Эдгар незадолго до того получил скромную должность в газете «Ивнинг миррор». В 1845 году Эдгару исполнилось тридцать шесть лет, и год начался мирным расставанием с этой газетой. По стал сотрудником «Бродвейского журнала». К этому времени слава Эдгара По перешагнула границы страны, что почти для всех оказалось неожиданностью, но, пожалуй, не для него самого. Он превратился в модную персону. Умело подготовленная Эдгаром и его друзьями публикация «Ворона» произвела потрясающий эффект и на литераторов, и на читателей, к какой бы части общества они ни принадлежали. Завораживающая загадочность стихотворения, его необъяснимая притягательность, имя автора, окутанное сатанинским ореолом «черной легенды», — все сошлось воедино, превратив «Ворона» в символ американского романтизма и одновременно в один из самых замечательных образцов поэзии всех времен. Двери литературных салонов тотчас растворились перед По. Публика спешила на его выступления, желая непременно услыхать, как сам автор читает «Ворона». А чтение его оставляло неизгладимое впечатление, о чем свидетельствуют многие воспоминания.

Конец 1845 года стал и концом самого плодотворного периода в жизни По. Только «Эврика» ожидала своего часа, но до нее еще было далеко. Уже были написаны лучшие рассказы и почти все великие стихи. Эдгар По начинал во многом переживать себя самого. В мае 1846 года По подыскал коттедж в Фордэме близ Нью–Йорка, так как умирающую Вирджинию необходимо было вывезти на свежий воздух. Эдгар спрятался там, как затравленный зверь. Он только что пережил ужасные недели. Ссоры (одна из которых закончилась дракой), поток обвинений, неотложные долги и — алкоголь, а также лауданиум, дающие иллюзию успокоения. Миссис Осгуд рядом уже не было. Вирджиния умирала, на уход за ней требовались деньги. Единственное из сохранившихся писем По к жене производит душераздирающее впечатление: «Сердце мое, дорогая моя Вирджиния, наша матушка объяснит тебе, почему я не вернусь нынче вечером. Надеюсь, что встреча, на которую я должен явиться, будет нам во благо... Я бы уже давно потерял всякую надежду, если бы не думал о тебе, милая моя жена... Ты сейчас осталась моим главным и единственным стимулом в борьбе против этой невыносимой, напрасной и жестокой жизни... Засни спокойно, и пусть Господь наградит тебя добрым утром рядом с обожающим тебя Эдгаром».

Вирджиния умирала. Эдгар знал, что она обречена, и так появилась «Аннабель Ли» — поэтическое осмысление его жизни рядом с ней.

В королевстве у края земли...

Наступила зима, трагическая развязка приближалась. В литературных кругах Нью–Йорка стало известно о болезни Вирджинии, о том, что она обречена, и это смягчило многие сердца — если бы речь шла только о самом Эдгаре, люди не проявили бы такой отзывчивости. Лучшим его другом в печальных обстоятельствах оказалась Мария Луиза Шью, женщина одновременно и сострадательная и здравомыслящая. Глубоко оскорбленный По, видимо, сперва хотел гордо отвергнуть всякую помощь, но потом был вынужден смириться, и Вирджиния получила самое необходимое и не страдала ни от холода, ни от голода. Она умерла в конце января 1847 года. Друзья вспоминали, как По следовал за похоронными дрогами, завернувшись в свой старый кадетский плащ, который долгие месяцы служил единственным одеялом для Вирджинии. После нескольких недель полубреда он вновь пробудился к жизни — в мире, где уже не было Вирджинии. Но с тех пор он стал вести себя как человек, который потерял свой щит и очертя голову нападал, чтобы хоть так восполнить свою незащищенность, свою загадочную уязвимость.

Известно, что Эдгар боялся темноты, что он не мог спать, что Мадди приходилось часами сидеть рядом, держа его за руку. И стоило ей встать, как он открывал глаза: «Еще немного, Мадди, еще немного...» Днем помогал свет, он давал возможность думать, а Эдгар еще был способен на удивительную напряженность и сосредоточенность мысли. В такие моменты и родилась «Эврика». Поразительный «Улялюм» появился совсем иначе — он пробился из бездны ночи, из бормотанья страха. И тут на сцену вышло некое небесное создание — Сара Елена Уитмен, посредственная поэтесса, но полная очарования женщина. Она была подобна героиням прекраснейших из сновидений Эдгара По, пережитых или придуманных. К тому же ее звали Елена — а ведь так он назвал свою первую юношескую любовь. Миссис Уитмен рано осталась вдовой, принадлежала к литературным кругам и увлекалась спиритизмом, как и было в этой среде принято. По сразу обнаружил сходство между ней и «той» Еленой. Но его одолевали душевные метания: в 1848 году он вел любовную переписку с миссис Уитмен, и письма эти до сих пор восторгают поклонников эпистолярного жанра. Поступки По в этот последний период представляются замысловатыми, противоречивыми, а порой и совсем непонятными. Он где–то выступал. Снова посетил «свой» Ричмонд и там беспробудно пьянствовал, декламируя отрывки из «Эврики» в барах — к изумлению почтенных обывателей. Но в том же Ричмонде, придя в себя, он пережил последние счастливые дни. Там у него были старые верные друзья, были дома, где его принимали — со смесью любви и грусти. Сохранились сведения о прогулках, шутках и играх, когда «Эдди» веселился как ребенок. И в то же время он познакомился с миссис Энни Ричмонд, чьи глаза пленили его, он нанес ей визит, завоевал симпатию ее мужа и других родственников. Он называл ее «сестрой Энни» и наслаждался этой дружбой, находя в ней ту духовную опору, которую всегда искал в женщинах.

Его метания от одной женщины к другой окончательно истощили душевные силы. Дальнейшие события восстанавливаются все с большим и большим трудом. Эдгар получил письмо от Елены, которая продолжала сомневаться. Меж тем привязанность к Энни перерастала в более сильное чувство, во всяком случае, при окончательном расставании он добился от нее обещания непременно явиться к его смертному ложу. Ему никак не удавалось примирить реальное с воображаемым. Он отправился к Елене, но до места не дошел. «Я совершенно не помню, что произошло», — написал он позднее в письме. И сам же рассказывал, как пытался покончить с собой. В Бостоне он купил лауданиум и выпил половину флакона. Но выпить вторую половину (которая убила бы его) не успел: среагировал уже привыкший к опиуму организм — у Эдгара начался приступ рвоты. Когда позднее он все–таки явился к Елене, произошла душераздирающая сцена. Эдгар добивался ее согласия на брак с ним — при условии, что впредь он откажется от употребления наркотиков и любых стимулирующих средств. По дал обещание, потом возвратился в свой коттедж в Фордэм, где его ждала миссис Клемм, опечаленная долгим отсутствием «Эдди» и доходящими до нее слухами о его безумствах. Тот, кто желает вообразить себе, каким был Эдгар По в те дни, может прочесть его тогдашние письма, адресованные Елене, Энни или друзьям. Нищета, тревоги, тоска, которую вырванное у Елены согласие не только не рассеяло, а скорее даже усилило, — все это создавало ощущение невыразимого и вязкого кошмара. Эдгар знал, что знакомые изо всех сил пытаются отговорить Елену от союза с ним и мать ее с ужасом думал о последствиях такого брака. Эдгара больно задело, что заранее составленный брачный контракт оберегал от него скромное состояние миссис Уитмен, словно его считали авантюристом.

знаменитый писатель, как правило, бывал большой наплыв публики, ведь это своего рода литературное событие. Для своей речи Эдгар По избрал тему, извечно волнующую умы. Он объявил, что будет говорить о принципе поэзии. В своем выступлении Эдгар По объявил войну поэтам. Он не утверждал, что всякая прекрасная вещь непременно должна быть бесполезна; но главным в его речи было опровержение того, что он остроумно назвал великой поэтической ересью современности. Ересь эта — идея практической пользы. С определенной точки зрения Эдгар По признавал правомерность французского романтического движения. Он говорил: «Наш разум обладает врожденными способностями, цели которых различны. Часть этих способностей питает нашу практическую жилку, другая — воспринимает краски и формы, третья — занята созиданием. Логика, живопись, механика суть плоды этих разнообразных способностей. И так же, как существуют у нас нервы, приспособленные для обоняния приятных запахов, и нервы, для того чтобы распознать прекрасные цвета или наслаждаться прикосновением к гладким предметам, так заложена в нас врожденная способность воспринимать прекрасное; у нее — своя цель и свои средства выражения. Плод этой способности — поэзия; она обращается исключительно к чувству прекрасного и ни к какому иному. Подчинить ее критерию, годному для других наших способностей — значит оскорбить ее, она никогда не сопрягается ни с какими материями — кроме тех, что являются хлебом насущным для органа души, которой она и обязана рождением. В том, что поэзия логично и закономерно оказывается полезной, нет никакого сомнения, но цель ее не в этом; это приходит нечаянно, в придачу. Никто не удивляется, если здание рынка, пристань или любая другая техническая постройка удовлетворяет требованиям прекрасного, хотя не в этом основная задача и предмет гордости инженера или архитектора». Свой тезис Эдгар По иллюстрировал примерами из критических статей, посвященных его соотечественникам-поэтам, и декламацией из английских поэтов. Его попросили прочитать «Ворона». Но Эдгар По сказал, что публика будет разочарована исполнением автора, что он не сумеет выигрышно подать свои стихи.

В вечер триумфа Елена узнала о визитах Эдгара в дом к Энни и о том, какие слухи — в них не было ни доли правды — на сей счет ходили. Вдобавок Эдгар выпил с друзьями, пусть и немного. В самый последний момент свадьба расстроилась, а Елена взяла свое слово назад. Все мольбы По были напрасны. Она твердила, что любит его, но решения своего не переменит. Эдгар был в отчаянии.

По уехал из Ричмонда; но уже в дороге он жаловался на озноб и слабость. Приехав в Балтимор, и по-прежнему чувствуя себя больным, для подкрепления сил выпил немного спиртного — и этого было довольно. День пьяного разгула закончился приступом белой горячки. Наутро поэта, в бесчувствии лежащего на земле, подобрали полицейские. Поскольку у него не было ни денег, ни друзей, ни пристанища, они отнесли его в больницу. Позднее врач описал свои впечатления, из которых становилось понятно, что Эдгар уже не принадлежал этому миру, он при жизни очутился в аду — один, безвозвратно погрузившийся в видения. Остаток сил (он прожил еще пять дней в балтиморской больнице) сгорел в чудовищных галлюцинациях, в борьбе с сиделками, которые пытались его удержать, он отчаянно звал Рейнолдса, исследователя Северного полюса, чья история повлияла на По, когда он писал «Гордона Пима», и который неизвестно почему превратился в последний земной символ — последнее, что видел Эдгар. Рядом с Эдгаром не было ни Мадди, ни Энни, ни Эльмиры. Они ничего не знали. В какой–то миг просветления он вроде бы спросил, есть ли надежда. Ему ответили, что дела его плохи. Он возразил: «Я не о том, я имею в виду другое. Есть ли надежда у такого ничтожества, как я?» Он умер в три часа ночи 7 октября 1849 года. «Да поможет Господь моей несчастной душе» — вот его последние слова. Позднее неутомимые биографы вложили в его уста и заставили произнести что-то еще. Легенда стала возникать почти тотчас же, и Эдгар от души позабавился бы, помогая ее творить, придумывая что–нибудь новое, путая людей, отдавая свое бесценное воображение на службу мифическому жизнеописанию.

Эдгар По был похоронен в Балтиморе.

Жизнь Эдгара По — поистине душераздирающая трагедия, и самое страшное в ней то, что развязка вполне обыденна. Он сгорел от собственных страстей и мыслей, но оставил великолепные произведения, вдохновившие многих гениев.

«Гении и злодеи».

Текст подготовила Татьяна Халина

Использованные материалы:

Материалы сайта www.edgarpoe.ru

Artur Hobson Quinn. «Edgar Allan Poe: A Critical Biography» (1941) // Биография, документы и фотографии.

— Эдгар Аллан По, его жизнь и творчество

В. Н. Богословский, А. С. Дмитриев, Н. А. Соловьёва и др. История зарубежной литературы XIX в. Под ред. Н. А. Соловьёвой

ВОРОН (1845)

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой

Над старинными томами я склонялся в полусне,

Будто кто-то постучался - постучался в дверь ко мне.

«Это верно, - прошептал я, - гость в полночной тишине,

Гость стучится в дверь ко мне».

Ясно помню... Ожиданья... Поздней осени рыданья...

О, как жаждал я рассвета! Как я тщетно ждал ответа

На страданье, без привета, на вопрос о ней, о ней,

О Леноре, что блистала ярче всех земных огней,

О светиле прежних дней.

Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне.

Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:

«Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,

Поздний гость приюта просит в полуночной тишине, -

».

Подавив свои сомненья, победивши опасенья,

Я сказал: «Не осудите замедленья моего!

Этой полночью ненастной я вздремнул, и стук неясный

Слишком тих был, стук неясный, - и не слышал я его,

» - тут раскрыл я дверь жилища моего; -

Тьма, и больше ничего.

Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный,

Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;

Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,

– «Ленора!» - прозвучало имя солнца моего, -

Это я шепнул, и эхо повторило вновь его,

Эхо, больше ничего.

Вновь я в комнату вернулся - обернулся - содрогнулся, -

Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того.

«Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось,

Там за ставнями забилось у окошка моего,

Это ветер, усмирю я трепет сердца моего,

Ветер, больше ничего».

Я толкнул окно с решеткой - тотчас важною походкой

Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво,

И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей,

Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей,

Он взлетел - и сел над ней.

Видя важность этой птицы, жившей долгие года.

«Твой хохол ощипан славно, и глядишь ты презабавно, -

Я промолвил, - но скажи мне: в царстве тьмы, где Ночь всегда,

»

«Никогда».

Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало,

Подивился я всем сердцем на ответ ее тогда.

Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь когда -

Ворон с кличкой: «Никогда».

Точно всю он душу вылил в этом слове «Никогда»,

И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он,

«Друзья сокрылись вот уж многие года,

».

Ворон молвил: «Никогда».

Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной,

«Верно, был он, - я подумал, - у того, чья жизнь - Беда,

Рек весной, чье отреченье от Надежды навсегда

В песне вылилось - о счастье, что, погибнув навсегда,

Вновь не вспыхнет никогда».

И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной

Отдался душой мятежной: «Это - Ворон, Ворон, да».

«Никогда»,

Страшным криком «Никогда».

Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда,

Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда:

Я один, на бархат алый та, кого любил всегда,

То с кадильницей небесной Серафим пришел сюда?

В миг неясный упоенья я вскричал: «Прости, мученье!

Это Бог послал забвенье о Леноре навсегда,

»

Каркнул Ворон: «Никогда».

И вскричал я в скорби страстной: «Птица ты, иль дух ужасный

Искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда, -

О, скажи, найду ль забвенье, я молю, скажи, когда?»

Каркнул Ворон: «Никогда».

«Ты пророк, - вскричал я, - вещий! Птица ты иль дух, зловещий,

Этим Небом, что над нами - Богом, скрытым навсегда -

Мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда,

»

Каркнул Ворон: «Никогда».

И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая!

Удались же, дух упорный! Быть хочу - один всегда!

Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь - всегда!»

Каркнул Ворон: «Никогда».

С бюста бледного Паллады не умчится никуда,

Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,

Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда,

Перевод К. Бальмонта, 1894 год

19 января 1809 года – 7 октября 1849 года