КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД: ВКЛАД ИНДЕЙСКОЙ И НЕГРИТЯНСКОЙ КУЛЬТУР. НА ПУТЯХ

К АМЕРИКАНСКОМУ ФОЛЬКЛОРУ

Путь, пройденный колонистами за два столетия колониального периода, разителен. От небольших островков европейской культуры, разбросанных по атлантическому побережью, слабо связанных между собой географически, экономически и идейно — тем более, что принадлежали они подчас разноязычным поселенцам, разобщенным к тому же по конфессиональному принципу,— к политическому и культурному единству, началам самосознания нации.

Важную роль в этом процессе сыграло взаимопроникновение культур. Характер его в сравнении с предшествующей эпохой резко изменился. Открытие и описание Нового Света сменилось колонизацией, соперничеством за континент; стали определяться временные и перспективные участники, уточняться география и подходы к взаимодействию. В силу этих обстоятельств, в обстановке децентрализации и неустойчивости, противоречивости проходивших процессов, особую важность обрели контакты колонистов с аборигенным населением и факт появления в Северной Америке черных рабов из Африки. В этих контактах, в частности, рождалось то, что уже принимало вид американского культурного наследия. И хотя применительно к колониальному периоду еще невозможно говорить об американском фольклоре, необходимо учитывать взаимодействие культур на фольклорном уровне; в результате его сложились некоторые американские образы и мифологемы, подготовившие следующий этап, который впоследствии, уже в условиях государственности, привел к возникновению самобытного фольклора. В этом многоаспектном процессе соединились фольклорные формы творчества индейцев и негров с литературным и фольклорным влиянием европейцев. В результате стали нозникать новые жанровые разновидности, часто с признаками литературы и фольклора, определившие духовный мир колонистов, а также — дальнейшее развитие литературы.

и духовную сферы — собственно, на все стороны деятельности колонистов. Другими словами, применительно к этой эпохе возможно говорить об "индейской Америке" как о важном факторе комплексного — исторического и социо-культурного значения. Уровень культурных различий и разность политических позиций между европейцами и аборигенами, при всей их полярности, все же оставляли в колониальный период известные возможности для контакта, а численное соотношение тех и других часто позволяло вести диалог просто на равных, подчас же ставило европейцев в зависимое положение — историческая альтернатива, впоследствии утраченная. Без особой натяжки колониальное общество можно уподобить группе дружественных или враждебных "племен": голландцы, шведы, испанцы, французы, англичане, а затем и "длинные ножи" — американцы,— связанных отношениями, в общем-то понятными индейцам, поскольку напоминали их собственные. Поэтому применительно к колониальному периоду справедливо говорить об отношениях не только сопернических, но и соседских, хотя в среде европейцев постоянно возникало стремление к первенству в Новом Свете.

Колониальная эпоха явилась периодом первых "индейских войн", тормозивших продвижение европейцев — к тому же враждовавших между собой — в глубь страны. Факты раскрывают экспансионистскую природу идеологии и политики, которая проводилась колонистами в отношении индейских племен. Испанский экспансионизм проявился лишь на южных окраинах Североамериканского континента, охватив значительные территории, но со временем приобретал все большую локальность. В зоне англосаксонского влияния, на атлантическом побережье, особенно ожесточенной оказалась война с пекотами 1636—1637 годов, война с Королем Филипом 1675—1676 годов, а также целый ряд военных конфликтов, получивших общее наименование "франко-индейских войн" (1689—1763). С течением времени индейским племенам все глубже открывалась колонизаторская тенденция европейских пришельцев. Используя старинную вражду между группами племен, англичане и французы, так же как затем американцы, стали заключать выгодные для себя договоры с индейцами — как правило, для приобретения земель. Давление европейских поселенцев привело к тому, что в среде индейцев начали появляться лидеры нового типа, выдвинувшиеся благодаря личным достоинствам, а не по наследству, как было прежде. Переживая крушение традиционного образа жизни, утрату исконных владений и геноцид, они стали стремиться к созданию военных союзов против европейцев. Эту цель преследовали, подобно легендарному вождю Попе, поднявшему в 1680 г. племена пуэбло против испанского ига, алгонкинские вожди: Король Филип (Метакомет), а позднее, в 1760—1766 годах, Понтиак. В ходе этих конфликтов с обеих сторон было проявлено немало жестокости, от которой чаще всего страдало мирное население. Подобный характер носило, в частности, истребление индейцев-христиан белой вольницей в моравской миссии Гнаденхюттен (1782 г.), ас индейской стороны — скальпирование пленных, поощряемое враждующими лагерями европейских колонистов.

На общем фоне подобной вражды нелегко обнаружить диало-гичность первых контактов между аборигенами и выходцами из Европы. Тем не менее, факты показывают, что параллельно с войнами и соперничеством усиливалось и встречное движение культур, составивших позднее одно общество.

В зависимости от характера взаимодействовавших сторон, типы индейско-европейских контактов были различными. Раннее взаимодействие с аборигенами испанцев отличалось упорством и жестокостью, но впоследствии завершилось культурным компромиссом и даже симбиозом и потому смогло породить в конечном счете довольно внушительный литературный пласт, отразивший экспансию и пребывание испанцев на Юго-Западе Северной Америки (таковы дневники экспедиций испанских конкистадоров — Коронадо, Кабесы де Ваки и других; выделяются и художественно-исторические произведения типа стихотворной героической поэмы "История Новой Мексики" (Historia de la Nuevo Mexico, 1610) Гаспара Переса де Вильягры (Gaspar Pérez de Villagrá). Много позже, когда этот регион вошел в состав США, этот пласт сделался одним из компонентов литературы и культуры Юго-Запада. В качестве важнейшей приметы, обусловившей их уникальность, он будет претендовать на общенациональное признание как выражение самобытности американской культуры в целом.

Французы, колонизовавшие, в основном, северные области (их пребвание на юге оказалось довольно кратким), поощряя пушную торговлю, терпимо относились к аборигенному населению, допуская даже смешанные браки, ибо превыше всего ставили сиюминутный экономический эффект. Может быть, поэтому франкоязычное литературное наследство колониального периода оказалось скромнее, проявившись скорее в этнографической документалистике да фольклоре — и то преимущественно на территории будущей Канады. Англичане, в особенности пуритане Новой Англии, склонялись к уничтожению язычников там, где это способствовало основанию постоянных поселений на их земле. Исключение составили Уильям Пенн в Филадельфии, Городе Братской Любви, Роджер Уильяме в Новой Англии и сэр Уильям Джонсон на севере будущей территории штата Нью-Йорк. Личности весьма различные по взглядам и складу характера, каждый из них на свой лад продемонстрировал возможность общения с индейцами "на равных" — во всяком случае, на основе взаимопонимания. Таким образом, при всей несовместимости вовлеченных в историческое взаимодействие сил, существовали основы и для процессов позитивного характера: учета и усвоения наследия друг друга, пусть опосредованным, подспудным и неявным путем. В сущности, многие наиболее интересные литературные и фольклорные формы этой эпохи несут на себе печать взаимопроникновения культур и отражают этот процесс.

Сиволы (как испанцы), то утраченные Десять Колен Израилевых (как преимущественно англичане). Индейское общество представлялось колонистам сродни средневековым монархиям и княжествам: "короли", "принцы" и "принцессы", "нации", "ведьмы", "боги" и "дьяволы" наводняют многочисленные описания быта и жизни аборигенов. Едва успев сообщить наименования диковинных знакомцев, летописцы и первопроходцы спешат указать, что те имеют обыкновение "жертвовать богу первые плоды своего урожая" — совсем как библейские предки Авраама и Исаака. Именно в ранних описаниях края стали закладываться стереотипы представлений об индейской культуре: европейцы привыкли судить обо всех на основе одного, ближайшего племени; видеть в аборигенах одичавших и заблудших предков библейских племен; наконец, примерять к ним ярлыки "хороших" и "плохих" индейцев в зависимости от собственных прагматических нужд.

Со своей стороны, аборигены пытались осмыслить появление "утраченных белых братьев", "мирных людей", проецируя на отношения с поселенцами мотивы собственных мифов и объясняя явление пришельцев божественными причинами и исполнением древних пророчеств. Только этими факторами возможно объяснить первоначально дружественное отношение, которое обнаружили индейцы к европейцам, пришедшим со стороны "большой воды".

Показательный обмен развернулся между первыми миссионерами, углубившимися в жизнь и культуру аборигенок, и их языческой паствой. При всем различии идеологий, в мировоззрении тех и других господствовал мистицизм; и так или иначе, провидение — христианское или языческое — регулировало их образ действий и взгляд на мир. Обе стороны немало энергии отдавали своим отношениям с потусторонними силами, не упуская случая засвидетельствовать благорасположение к себе последних. Если писания пуритан выглядели до схематизма жестко — аборигенная культура представала там в негативном и чисто прагматическом (провиденциальном) свете — то записки канадских отцов-иезуитов или "моравских братьев" Пенсильвании демонстрируют более сложную картину. Так, Дэвид Зайсбергер, отправившийся нести слово божие делаварам, на страницах созданной им "Истории американских индейцев" (опубликована в 1779—80), с триумфом пишет о том, как известный шаман Вингенунд, затеяв с ним диспут о вере, в результате отрекается от язычества, принимая христианство — распространенный агиографический мотив, имеющий равное отношение к литературе и фольклору. Однако из того же сочинения мы знаем, что встречный процесс инкорпорации миссионера в туземную культуру проходил не менее успешно: Зайсбергер владел несколькими индейскими языками, оставив после себя их грамматики и словари, пользовался славой справедливого заступника краснокожих и более того — был принят в члены племени, получив индейское имя.

Сообщения о всякого рода чудесах, знамениях и откровениях наполняют страницы разнообразных "хроник", "описаний", "историй" колониального периода, где личные наблюдения автора переплетены с невероятными слухами и домыслами, пересказами подлинных и пересозданных индейских легенд. Такого рода сюжеты, по мысли фольклориста Ричарда Дорсона, составляют основу фольклора колониального периода. Многие реалии отношений между белыми и индейцами в XVII—XVIII веках принимают форму устного или письменного исторического или бытового анекдота, причем иногда точка зрения рассказчика "аборигенная", порой же — "европейская". Таков мотив с бизоньей шкурой: при покупке поселенцами земли у индейцев, "размером всего со шкуру", отданная территория оказывается много больше против условленного — из-за того, что шкуру превращают во множество ремней, которыми и отмеряют выкупаемые владения.

В колониальный период в речи поселенцев произошло закрепление первичного круга терминов и понятий "индейской Америки", которым предстояло вскоре стать общеамериканскими. Здесь это культурные реалии повседневной жизни, такие, как пау-вау, маниту, сагамор, томагавк, пеммикан и вигвам и десятки других. Не случайно множество их пришло из алгонкинских языков — именно с алгонкинами чаще всего приходилось жить, воевать и вести торговлю поселенцам; их раньше удалось христианизировать и приобщить к опыту европейской цивилизации. Известнейшие из американизмов — янки и о'кей — пришли из колониального опыта общения с аборигенами. Некоторые имена собственные, быстро обрастая легендами, стали превращаться в фольклорные и национальные символы: Повхатан и Покахонтас, Король Филип, Ункас и Тамененд. Этнонимы, топонимы, антропонимы — вся сфера аборигенных имен собственных, как и самый способ имяприсуждения, явились важным фольклорным импульсом воздействия на европейское сознание. Именно топонимы оказались самой устойчивой частью индейского наследия, дожившей до современности в наиболее полном виде, на всем географическом пространстве страны, а значит — сохранившей и обширный пласт связанных с ними преданий и образов, ставших общеамериканским достоянием.

невиданные, чудные дары земли, туземцы миролюбивы и радушны, природа мягка и ласкова, а жизнь — благословение божье. Не намного реже встречался и противоположный ряд образов: чаща, безбрежная "пустыня", полная опасностей, диких зверей и людей, коварная и грозная — сущий уголок ада на земле. Подобные представления, конечно, основывались уже на общеевропейской религиозной и литературной традиции; однако именно в Новом Свете они участвовали в формировании культурных комплексов будущей нации. Так, знаменитый эпизод из "Истории Виргинии" Джона Смита, повествующий о спасении автора дочерью вождя Повхатана, Покахонтас, имеет мифологический и фольклорный характер. В мотивировке заступничества индеанки за примечательного незнакомца, особенно в его позднейшей интерпретации национальным сознанием, сказывается европейский провиденциализм и колониальная психология — в большей степени, нежели простое восхищение движением сострадательной души. На самом деле, скорее всего, происходила обрядовая церемония принятия в племя. Не менее мифологичную окраску приобрел, по сути, и благонравный поступок индейца Скванто, подарившего колонистам пищу в голодную пору,— факт, хорошо известный по описанию У. Брэдфорда, в "Истории поселения в Плимуте". Подобные эпизоды несли в себе потенциально богатое художественное содержание и вплоть до современности использовались американской литературой в самых разных наполнениях. Особое внимание к ним, конечно, было связано и с восприятием Америки как райского сада, раскрытием дружественной, перспективной ипостаси континента.

Напротив, жестокость колониальных войн между колонистами и индейцами способствовала развитию противоположных стереотипов — и возникновению жанра особого склада, так называемых "пленений" (captivities), имеющего аналогии и в испаноязычных литературах периода освоения Латиноамериканского континента. В нем, бесспорно, отразился облик края и коренных его обитателей в пугающем обличье ада и приспешников сатаны.

"Пленения" — это, в сущности, провиденциальные свидетельства очевидцев индейского плена; они явились красноречивыми историческими документами войн колониальной эпохи. "Пленения" стали возникать с конца XVII в., и число их неуклонно пополнялось до последней четверти XIX столетия; таким образом, около двух веков они оказывали влияние на сознание, а затем и литературу колонистов. Десятки таких повествований, объемом от нескольких страниц до целой книги, появились уже в колониальный период; хотя изданы многие из них были позднее, не следует недооценивать постоянно существовавшего импульса к публикации "пленений" — ведь это были не "литературные" произведения, а свидетельства о чуде избавления (как нередко и значилось в их названии). К середине XX в., когда такого рода повествования стали, наконец, восприниматься как исключительной важности литературные документы и систематически переиздаваться, накопился уже внушительный пласт "пленений".

В сюжетном отношении "пленения" варьируют сходную схему. Начинаясь картинами мирной жизни (а нередко и без нее), они переходят к внезапному нападению индейцев, описывая ужасы кровопролитной резни и угон многочисленных пленников (англичан могли впоследствии продать в рабство французам или получить выкуп; в отдельных случаях женщин и детей могли принять в индейскую семью взамен утраченных родичей), живописуя страдания, связанные с изнуряющими переходами, муками голода, нередко — пытками и унижениями. Завершается "пленение" рассказом о бегстве или выкупе, воспринимаемом как чудо. Передавая несколько подобных историй, преподобный Коттон Мэзер заключает: "Все, что я могу сказать, так это то, что если вы в силах читать сии страницы без ощущения тошноты, сами вы — люди, чьи души окаменели"1.

Жанр "пленений" явился, в сущности, комплексной формой повествования, органично объединив в себе свидетельство воли божественного провидения в индивидуальной судьбе, обвинительный документ — политического и нравственного характера,— направленный против аборигенов, и авантюрный сюжет, отвечавший вкусам широкой аудитории. Благодаря этому жанр явился предшественником многих повествовательных форм, позднее использовавших его элементы.

"пленений" попадались очень разные по своим литературным достоинствам тексты. Как правило, они представляли собой повествование от первого лица, документального и исповедально-психологического плана, являвшее собой пример индивидуальной стойкости и веры. Таким выглядит, пусть не без легкого привкуса самолюбования, "Пленение Исаака Жога могауками" (Captivity of Father Isaac Jogues among the Mohawks; 1643).

Повествование, написанное на латыни в виде посланий во Францию, обнаруживает в рассказчике высоко образованную и незаурядную личность. Автор детально описывает страдания физические и нравственные, выпавшие на долю его и спутников, и неоднократно упоминает о том, что "в то время, как каждый из них переносил собственную боль, я страдал за всех" (1; р. 204). Жог осознает, что подобной чувствительностью к общим страданиям он становится ближе к божественному страдальцу и мученику за человечество. Созерцая окровавленное лицо своего сотоварища Рене Гупеля, пострадавшего от-рук ирокезов, Жог видит в нем "воистину большую красоту, ибо тем сильнее оно напоминает Его", т. е. Христа. Многие детали повествования Жога говорят о тонкости его наблюдений, одновременно обнаруживая глубинную драму личности, беспредельно преданной религиозному идеализму и призванию к избранничеству. Они-то и заставили иезуита Жога, неоднократно отправлявшегося с проповедью слова божия в дикие области Нового Света, с непримиримостью относиться к обычаям могауков, снискав в их среде черную славу колдуна, а впоследствии принять, наконец, мученический венец.

"пленений", в которых повествователем выступает женщина, более эмоционально переживающая тяготы плена и менее приспособленная переносить их. Первым среди ранних произведений такого рода стало "Повествование о пленении и избавлении миссис Мэри Роуландсон" (A Narrative of the Captivity and Restauration of Mrs. Mary -Rowlandson, 1682). По справедливости оно считается до сих пор наиболее интересным и известным из всего, написанного в жанре "пленений": повествование Мэри выдержало свыше 30 переизданий.

История, рассказанная Мэри Роуландсон, излагает события, участницей и свидетельницей которых она, жена местного священника, явилась в течение 11 недель и 5 дней индейского плена. Зачин этого произведения характерен для всего жанра, но драматичен сочетанием конкретности зримых деталей с эпичностью стиля повествователя: "На десятое февраля 1675 года явились в великом числе индейцы и обрушились на Ланкастер. Первое их появление пришлось на Восход; услышав звуки выстрелов, мы выглянули наружу; несколько Домов пылало, и Дым восходил к Небесам"2

Вместо глав повествование разбито на "переходы" (одновременно, "remove" означает также шаг или ступень выпавших на долю верующей души испытаний). В целом, таким образом, повествование имеет вид дневника и одновременно исповеди. Основное место, вслед за описанием резни при нападении индейцев на городок, уделено страданиям духа и тела под тяготами плена. Читателю наглядно открывается цель подобных сочинений: перед нами рассказ об унижениях и бедах, постигших автора, который усматривает в них путь постижения справедливости господней и испытаний, уготованных ему, дабы вернее восторжествовать и своим опытом послужить примером для собратьев-христиан. Тон имеет и дидактическое измерение: каждый эпизод для автора обнаруживает аналогии со Священным писанием и взывает к соответствующим цитатам. Самой счастливой находкой по дороге и знаком божественного откровения Мэри считает Библию — наряду с крохами пропитания, изредка ей перепадавшими. Наблюдения Мэри, нередко объективные, несмотря «а естественную ее пристрастность, ценны тем, что помогают увидеть аборигенов времен войны с Королем Филипом, а сам он появляется в финале повествования, и при виде тягот, испытываемых Мэри (гибель семьи, детей, физические лишения), подходит, чтобы ободрить ее. Но главная ценность рассказа — в другом. Бесхитростные наблюдения над жизнью индейцев выявляют ощущение родства с ними: это язычники, но человеческие существа со своими заботами и нормами. Одновременно читатель становится свидетелем страданий многих — плененных и аборигенов, и различной реакции на страдания: даже среди индейцев Мэри встречает различных людей — тех, кто помыкает ею, и тех, кто ее жалеет. Всего важнее становится тот урок человеколюбия, "воспитания чувств" и чудо познания себя, которые достигаются через тяжкий опыт. Так, в одном месте Мэри с удивлением комментирует: "Я прежде не раз говорила, будто если придут индейцы, предпочту скорее смерть от их рук; но когда дошло дело до самого испытания, взгляд мой переменился — их сверкающее оружие так напугало мою душу, что я решилась лучше уйти с этими, с позволения сказать, кровожадными Зверями, чем сей же час окончить дни свои..." (2; р. 320). В другом месте она упоминает о чувствах, которые испытывает, пробуя на зубах засохшие крошки пирога: "Она дала его мне, а я опустила в карман: там он и лежал, пока настолько не загрязнился, что уж и невозможно было сказать, из чего он... и крошки эти подкрепляли меня много раз, когда готова я была упасть без сил. И думалось мне, когда подносила я их ко рту, что если суждено мне будет когда-нибудь вернуться, я поведаю миру о том, в какую благодать способен Господь обращать столь низкую пищу" Подобный психологизм, способность наблюдений над собственными чувствами, является отличительной чертой не только повествования Мэри, а в какой-то мере и всего жанра "пленений". Он показывает также, как внутри наиболее глубоких из этих произведений происходит переориентация целей — от провиденциализма к живому наблюдению над сущностью человека.

"пойти и уничтожить", порой заглушается естественным любопытством. Однажды она даже передает описание виденного ею шаманского обряда. Умение подмечать собственную противоречивость и повествовать о личных страданиях правдиво и с достоинством придает рассказу Мэри заметную литературную значимость.

Много позднее определенная часть "пленений" приобрела черты "массовости", ориентации на коммерческий успех, либо слилась с экспансионистской литературной тенденцией. В целом, однако, значение жанра для литературы США достаточно велико. Он был использован в романной форме уже Ч. Брокденом Брауном в "Эдгаре Хантли" (1799), затем Фенимором Купером в его "пуританском романе" "Долина Виш-Тон-Виш" (1829), позже — в авантюрных романах о фронтире. В XX в. та же традиция была продолжена писателями нового поколения — Конрадом Рихтером и другими, специализирующимися на теме "фронтира". Еще существеннее стал опыт обращения к форме повествования от первого лица, общей для всего жанра "пленений". В дальнейшем она сделалась приметой литературы США в связи с тоном исповедальности и вниманием к внутреннему миру личности в ее конфликте с реальностью.

Соседство колонистов с множеством аборигенных племен, мирное и военное, требовало выработки форм и принципов, этикета общения с ними. Такой этикет со временем сложился; и примечательно, что установится он в форме, принятой внутри аборигенного общества. На основе его возник жанр, который, в отличие от "пленений", представлявших взгляд на аборигенный мир со стороны, позволил войти и погрузиться в него. Речь идет о так называемых договорах с индейцами (Indian Treaties). В смысле текстуальном эти документы представляли собой более или менее пространные записи конкретных событий, связанных с приобретением (уступкой) индейских земель колонистами: с заключением мира, обновлением союзнических обязательств, обменом заложников или пленных. Подобные встречи проходили с возможно более полным соблюдением индейской обрядности и этикета и длились нередко до нескольких дней. Одна из сторон высказывала свои претензии или предложения, подкрепляя их аргументацией, другая — выслушивала и, удалившись на совет, принимала решение, доверяя огласить его назначенному оратору, выступавшему от лица племени или союза племен. Обмен речами сопровождался вручением вампумов, поскольку в противном случае ни одно сообщение не обладало вотумом доверия. Акция обычно сопровождалась формулой: "Этот вампум хранит (подтверждает) мои слова". По окончании переговоров обычно следовал обмен подарками и совместная трапеза. По форме, как и по значению, "индейский договор", таким образом, имел многозначный смысл. Со стороны аборигенов он представлял собой обрядовое действо. С участием европейских поселенцев, которое быстро сделалось регулярным, индейский договор вовлекал их в свою орбиту. Европейцы успешно и целенаправленно перенимали индейские фигуры речи и обрядовые действия, стремясь следовать привычной формуле протокола, дабы обеспечить себе успех на переговорах. Так повелось со времен сэра Уильяма Джонсона, которому удалось подобной политикой добиться большого влияния на ирокезов в пользу английской короны. Так же поступали при договорах с делаварами Уильям Пени, Конрад Вайзер, видный фронтирсмен и посредник между аборигенами и властями Пенсильвании, и многие другие. Довольно скоро понятие "индейский договор" приобрело в восприятии колонистов и эстетическое содержание.

В свою бытность печатником в Филадельфии, Бенджамин Франклин опубликовал сборник, включавший 13 текстов "Индейских договоров" (1736—1762), на том основании, что форма эта представляет собой "уникальное американское явление, познавательна и приятна для прочтения". Двести экземпляров Ланкастерского договора с ирокезами в 1774 г. Франклин даже отослал для распространения в Англию в качестве литературной диковинки. В XVIII в. и позже частными лицами было опубликовано около 50 таких "договоров". По замечанию литературоведа Л. Рота, "индейские договоры" не являлись подражательной (британской — А. В.) формой литературы, но скорее фольклорным явлением, находившимся вне системы англосаксонских жанров"3. Констанс Рурк видела в них начала американского театра, истоки таких первых драм революционной поры, как "Понтиак" Роберта Роджерса (1766), "Таммани" (1794). "Падение британской тирании" Джона Ликока (1776) и Р. Спиллер уподоблял роль "индейских договоров" в прозе действию популярных баллад в поэзии (3; р. 261). Таким образом, жанр этот уже в колониальный период заключал в себе фольклорные и литературные признаки.

— соглашение племени могауков с Новой Францией в 1645 г. у Труа-Ривьер, хотя в устной форме договоры известны и в более ранних упоминаниях. Текст его, однако, показывает, что к тому времени европейцы, в данном случае французы, уже были хорошо знакомы с ритуалом и метафорикой жанра. Что же привлекало Франклина, а затем и европейских читателей, в "индейских договорах"? Очевидно, элементы традиционной аборигенной образности, составлявшие ядро подобных текстов и широко предстаапен-ные в риторике ораторов и вождей в виде диалогических действ — сменявших друг друга речей. Эта-то образность и сообщала "договорам" эстетическое измерение и своей экзотикой прежде всего привлекала аудиторию. "Индейские договоры", таким образом, выводят нас к более широкому вопросу — влияния аборигенной риторики на колониальную культуру.

Влияние это ни в коей мере не следует недооценивать по целому ряду причин. Во-первых, потому, что в колониальную эпоху для европейцев индейцы были соседями и соперниками — следовательно, политически и социально, достойными партнерами. Сама идея "индейских договоров", отвлекаясь от реальных неравноправных условий для аборигенов, несла в себе идею равенства и потому возымела для обеих культур важные исторические последствия. Роль риторики при этом была особенно высока, поскольку она становилась условием культурного обмена больших масс населения.

Во-вторых, говоря об аборигенной риторике колониального периода, мы имеем дело с давно устоявшейся фольклорной традицией основополагающего значения для индейцев в целом, вне зависимости от языка и уклада. Поэтому важно, что этох социальный институт располагал разработанной системой художественных средств. Неудивительно, что к услугам исследователей имеются тысячи фрагментов и целых индейских речей, сохранившихся от колониального периода в передаче различных очевидцев и должностных лиц. Более того, львиная доля общения между поселенцами и племенами шла через посредство риторики. По выражению исследователя, "у всех перекрестков судеб индейских племен стоял оратор. Только благодаря этому индивидууму два народа — индейцы и европейцы — могли сойтись на чем-то вроде общей почвы"4.

Большая часть сведений об индейской риторике колониального периода дошла до нас не от пуритан Новой Англии, а с территории средних колоний (например, Пенсильвании, Нью-Йорка), а также от французов, контактировавших издавна с племенами американского юго-востока. Вместе с тем, даже пуритане, предвзято относившиеся к соседям-алгонкинам, не могли пройти мимо аборигенного красноречия: из соединения пуританского провиденциализма и обрядовой риторики алгонкинов возник обычай Дня Благодарения (у индейцев — выражения в заданных формулах благодарности Великому Духу за урожай).

Фрагменты и цельные речи, дошедшие в записи, позволяют судить о структуре и образном строе риторики колониального периода. Речь сильно зависела от конкретного случая, но ее основные элементы сохранялись неизменными. Обычно она начиналась с обращения, выдержанного в традиционных титулах родства: "Отец", "Старший Брат", "Брат", "Дядя" и т. д. Степень родства и почета зависела от мифологической иерархии, принятой между индейскими племенами; титул означал и метафорическую тождественность оратора с его племенем, выражаемой им волей общества. Та же иерархия перешла постепенно и на представителей европейских наций, вступивших в переговоры.

"Никогда еще не была земля столь прекрасной, ни солнце столь ясным, как сегодня, никогда река наша не бывала столь спокойной и свободной от каменьев, ибо лодки ваши расчистили их, проплыв к нам: никогда табак наш не бывал столь ароматен, а кукуруза не поднималась столь высоко, как предстает она взгляду ныне".

(Никинапи из племени иллинойев, 1673 г.)5.

"Сегодня, о Отец, солнце воссияло нам; пожаловав нас своим милостивым присутствием, ты даруешь нам светлейший день из всех, когда-либо виденных этой землей. Никогда прежде не ведали отцы и праотцы наши такого счастья. Как удачливы мы своим рождением, ибо можем насладиться благами, которые ты послал нам! Француз делает нас своими данниками: даруя нам мир, он возвращает нас к жизни".

(Вождь гуронов, начало XVIII в.; 5; р. 7).

"формулы встречи" двух культур, звучавшие в колониальный период, нередко воспринимались авторами-европейцами, сохранившими их, в духе "избранной судьбы", божественной миссии Града на Горе и иных экспансионистских доктрин. Речь вождя Никинапи, в частности, в слегка измененном виде была использована Г. Лонгфелло в "Песне о Гайавате".

От основной части речи зачин могла отделять пауза, далее же следовала цепочка тезисов, содержавших существо переговоров с выражением позиции оратора, племени или союза племен. Тезисы отделялись один от другого связками-обращениями вроде "Ононтио!" (обращение к губернатору Канады) или "Брат!" и т. д., а каждый тезис заканчивался призывом к неослабному вниманию: "Слушайте дальше!" Основная часть могла строиться и в пиде развернутой метафоры. Примером может служить известная речь ирокезского оратора Канассатего, произнесенная во время переговоров о земле в г. Ланкастер (Пенсильвания) в 1744 г. Его высказывание представляет собой примечательный документ историко-культурного значения, поскольку вождь обращался к посольству американских колоний, высказывая в образно-сжатой форме идеи, полные глубинного смысла для судеб континента.

"... Брат, губернатор Мэриленда, когда поднял ты вчера вопрос о земле, ты обратился к былым временам и сообщил нам, что владел Провинцией Мэриленд свыше ста лет. Но что значат сто лет в сравнении с тем давним сроком, когда началось наше владение? С той поры, когда появились мы на земле? Ибо следует тебе знать, что задолго до того, как начались твои сто лет, наши предки вышли на поверхность этой земли; с тех пор здесь проживали их дети. Вы появились на земле в той стране, что лежит за морем, где обладаете справедливым правом на владение; здесь же вам надлежит позволить нам быть для вас Старшими Братьями, которым эти земли принадлежали по праву задолго до того, как вы узнали о них".

Оратор не преминул напомнить англичанам о том, что у них были здесь предшественники, голландцы, которых аборигены полюбили и "привязали их корабль к прибрежным кустам", а потом и к деревьям, для прочности. "Вслед за этим,— продолжает он,— в страну пришли англичане и, как нам сказали, стали одним народом с голландцами. Примерно через два года по их прибытии, английский губернатор пришел в Олбени и, обнаружив великую дружбу между нами и голландцами, горячо поддержал ее и пожелал установить столь же прочную Лигу и добрые отношения с нами, что и голландцы, и стать с нами единым народом. И, заботливо всматриваясь в то, что случилось с нами, обнаружил он, что бечева, которой удерживался корабль у великой горы, привязана лишь вампумом, который может изломаться и сгнить, стереться с годами. Поэтому он заявил, что вручает нам серебряную цепь, которая будет куда прочнее и сохранится навечно. Мы приняли ее и привязали ею корабль, и с той поры она держит нас" (3; pp. 334-335).

Всего важнее, что в основу речи положена утвердившаяся в ходе "договоров" колониальной эпохи метафора "цепи дружбы", связующая, даже вопреки прагматическим устремлениям сторон, их судьбы на континенте. Эта идея Лиги, Союза, обрела особый смысл накануне Американской революции.

идиллической картине природы воплощавшая идею согласия между людьми: "Ты разогнал тучи, воздух чист, небо прозрачно, солнце сияет. Нет больше тревог, мир успокоил все, на сердце моем легко, я ухожу счастливым!"6.

Ряд наиболее ярких метафор аборигенной риторики — как основного художественного средства — стал достоянием евро-американского сознания, а затем и литературы: "похоронить томагавк", "выкурить трубку мира", "покуда травы растут и реки текут", "цепь согласия", "древо мира". Содержание отдельных могло и варьироваться, в зависимости от конкретного смысла, придаваемого ключевому слову. Так, "зарыть томагавк" означало прекратить военные действия, "вырыть томагавк" — начать их, а "подбросить томагавк в небо" означало оставить вопрос открытым, поскольку его всегда можно было "подтянуть за веревку". Определенный вид метафор функционировал по типу скандинавских кеннингов, в частности, ряд, связанный с понятиями дружбы/вражды, мира/войны, жизни/смерти. К ряду "дружественных" принадлежали, например, следующие: "разжечь костер", "расчистить тропу", "расширить дорогу", "очистить и заставить вновь воссиять цепь дружбы", "укрыться под деревом с раскидистой кроной", "залечить раны" и др. 7. Участникам переговоров, таким образом, следовало тщательно разбираться в образном строе речи, поскольку от этого зависело решение политических вопросов. Авторы, писавшие об индейцах на исходе колониального периода, как один, восторженно отзываются об индейской риторике, в том числе Д. Зайсбергер, Дж. Экевелдер, Кэдуолладер Кол-ден, Дж. Бартрам, канадские отцы-иезуиты и многие другие. Столетие спустя индейская риторика приобретет уже европейский резонанс: Вольтер упоминает в "Философском словаре" о договоре Уильяма Пенна с Таменендом, Дидро рассуждает о риторике ирокезов; в самих США Джефферсон будет восхищаться речью вождя Логана, позднее вошедшей в школьные учебники и пособия по словесности.

Итоги двухсотлетнего соседства со стороны поселенцев были блистательно подведены в "Письмах американского фермера" Кревкера, где он в иносказательной и вполне конкретной форме отметил: "Итак, первыми у нас прокладывают путь, первыми валят лес, как правило, самые дурные и жестокие; затем, по проторенной ими стезе, приходят более добродетельные"8.

Что же касается самого аборигенного общества — к концу колониального периода резко ускорился процесс аккультурации, сужения сферы его влияния на колонистов, уменьшения материальных ресурсов. Общее направление культуры вело к христианизации, европеизированному образованию, выделению личности из общины. На исходе колониального периода появились первые индейские авторы, получившие относительную известность.

—1792), прежде других прошедший путь многих своих собратьев, чтобы с позиций христианства стать защитником своих соплеменников. Могиканин по происхождению, в 16 лет Окком был обращен в христианство, проучился 4 года в индейской школе, затем ушел проповедником-пресвитерианином к племени монтауков. Тогда же, в 1761 г., он написал небольшой очерк их истории, надолго оставшийся неопубликованным. Характерен рост самосознания Оккома: в 1764—65 годах он отправился в Англию, где прочитал около 300 проповедей, собирая средства на благотворительную школу для индейцев — будущий Дартмут-колледж. Около 1785 г. он разработал план создания Бразерстауна (города Братства), независимого поселения обращенных индейцев — как необходимого следствия упомянутых ранее процессов развития аборигенного общества. Окком приобрел известность своими проповедями, среди которых особую популярность завоевала его "Проповедь по случаю казни Мозеса Пола, индейца-могиканина" ("A Sermon Preached at the Execution of Moses Paul, an Indian...", 1772), произнесенная в Нью-Хейвене и выдержавшая впоследствии 19 переизданий. Написанная по просьбе соплеменника-моряка, совершившего убийство в портовой драке, эта проповедь относилась к распространенному виду напутствий перед казнью — особому жанру, знакомому по аналогичным примерам из Инкриса и Коттона Мэзеров. Произведение Оккома, страстное по тону, отличается спецификой сюжета и адресата: в ней начинается традиция осуждения алкоголизма как социального зла, принесенного европейцами и направленного на уничтожение индейца как личности; производится скрупулезный анализ порока и путей к духовному спасению. Помимо проповедей, Оккому принадлежит "Сборник гимнов и духовных песен" (A Choice Collection of Hymns and Spiritual Songs, 1774), целиком выдержанный в духе религиозной поэзии XVII в.

Соплеменник Оккома, Хендрик Аупамут (Hendrick Aupaumut, 17577—1830), был самодеятельным дипломатом и историком, автором первых индейских мемуаров, "Краткое описание моего последнего путешествия на Запад" {A Short Narration of My Last Journey to the Western Country, ca 1794) и "Истории индейцев Ма-хиконнук" {A History of the Mah-hic-con-nuk Indians), дошедшей до нас во фрагментах. Эти скромные сочинения, однако, начинают традицию аборигенной историографии, которой было суждено развернуться в следующем столетии.

"Фронтальное" открытие духовно-творческого мира аборигенов еще ждало своего часа, когда оно сольется с собственно литературной сферой; однако колониальный период выявил влияние индейской культуры на сферу социально-политическую. Это влияние сказалось на лицах высокого ранга, причастных к законодательной и административной деятельности: именно ее представители регулярно общались с индейскими официальными посольствами и делегациями. В этом процессе необходимо особенно выделить роль ирокезов. Культурный импульс, сообщенный Великой Лигой американскому обществу в период его зарождения, трудно переоценить. Он состоит из спаянного традицией синтеза риторики, политики и администрирования, присущих ирокезской культуре.

В пору появления европейцев на континенте аборигенные племена существовали в виде более или менее прочных и высокоорганизованных союзов. Один тип представляли мускогские племена юго-востока: при всей гибкости, он смог оказать лишь региональное влияние, сказавшись на культуре американского Юга. Опыт общения англичан с рыхлыми союзами виргинских и при-атлантических племен привел также лишь к бытовым и маргинально-духовным заимствованиям. Но ни одной из наций, осваивавших весь восток Северной Америки, невозможно было обойти опыт взаимодействия с Великой Лигой ирокезов. Лига пяти собственно ирокезских племен, вместе с их союзниками, была прочно сцементирована идеологией, опиравшейся на свод фольклорных заповедей и сюжетов. Вся мощная система и школа ирокезской риторики выражала и отстаивала именно интересы и нужды Лиги. Таким образом, Великая Лига сыграла важную роль в становлении аналогичных сфер в культуре колоний. Могло ли быть иначе, если в диалоге принимали участие Уильям Пенн, Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон, Джеймс Мэдисон, Томас Джефферсон — не говоря о лицах менее значительных. Объективно, диалог этот работал на развитие идеи политического объединения колоний.

Согласно одной из версий, во время Ланкастерского договора Канассатего, обратившись к губернаторам трех колоний с прямым предложением о союзе, сформулировал его вполне недвусмысленно: "Наши мудрые предки установили Союз и Дружбу между Пятью Народами. Это сделало нас сильными; это придало нам великий Вес и Авторитет среди соседних народов. Мы составляем мощную Конфедерацию; и если вы последуете тем же путем, что и наши мудрые предки, вы обретете такую же мощь и силу. Поэтому что бы ни случилось с вами, никогда не нападайте друг на друга"9.

"индейских договоров" также способствовала не только эстетическим, но и политическим задачам); на Конгрессе в Олбени, десятилетие спустя он повторил мысль Канассатего в собственной редакции:

"Было бы странно, ... если бы Шесть Народов невежественных дикарей были в состоянии создать подобный союз и управлять им таким образом, что он просуществовал века и выглядел нерасторжимым, и чтобы подобный же союз оказался нереальным для десятка или дюжины английских колоний, которым он более необходим, для которых должен быть более выигрышным и у которых не может быть недостатка в понимании общей пользы" (9; р. 35).

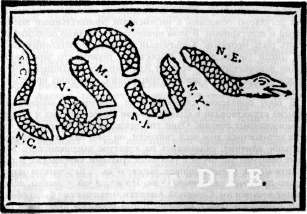

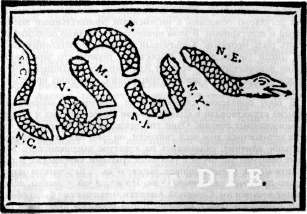

JOIN, or DIE

«Соединимся — или погибнем». Рисунок Бенджамина Франклина.

На протяжении колониального периода Великая Лига действительно являла собой яркий пример мощи военной, политической и, как можно видеть, идейной. Ирокезы действовали не только путем насилия, но и искусного лавирования, союзничества и экономико-политического давления на англичан, французов, а затем и американцев, используя их противоречия, так же, как те использовали индейские. "Если мы потеряем ирокезов, мы погибли",— писал в Англию один из губсрнаторов-лоялистов.

протяжении колониальной эпохи. Это было тем более естественно, что ирокезы, именовавшие себя Канонсионни, т. е. Длинным Домом Постоянного Расширения, весь ведомый им свет представляли себе в виде союза под эгидой ирокезов. Эту политику они проводили практически, подчинив себе в XVII—XVIII веках массу алгонкинских племен, опутав их обязательствами, "обойдя" дипломатией или заставив силой. Так же действовали они и в отношении европейцев, о чем, собственно, и говорит Канассатего, вспоминая о контактах с голландцами, англичанами и прочими. "Веревка" или "цепь", о которой идет речь, представляет собой, уточняя ирокезскую метафору, "неразрывный круг" — эмблема Лиги на вампумных поясах. Поэтому там, где европейцам виделось желание ирокезов "вступить в союз с нами" (подразумевалось, на вассальных основаниях), на деле присутствовала аналогичная попытка со стброны ирокезов. На соединении этих противоречивых устремлений рождалась идея единства колоний — альтернатива, подсказанная историей.

Один образ в риторике "договоров" колониального периода, связанный с Лигой, необходимо выделить особо. Обрядовым наименованием ирокезского союза была Великая Белая Сосна (Великий Мир или Закон), в связи с чем "древесная" символика широко представлена в договорах с индейцами. Сама по себе идея всеобщего мира импонировала христианским миссионерам, охотно пересказывавшим ее суть. Уильям Пенн, согласно легендам, также стремился, заключая договор с вождем делаваров Таменендом, к созданию своеобразной социальной утопии в Новом Свете — Города Братской Любви; даже улицы Филадельфии он назвал по породам деревьев, а не именами людей, дабы избежать соблазна гордыни. Образ всемирного древа, укрывающего под своей кроной все народы, особенно же — нуждающихся и обездоленных, широко распространился в культуре колониального периода. Таким образом, перед колонистами возникала главнейшая метафора континента, игнорировать которую было невозможно. И хотя она вытекала из мифологических идей ирокезского союза, ей было найдено самое практическое применение в эпоху революции, когда мифологический образ Мирового древа, уже превратившись в Древо Мира, как бы слился с образом Дерева Свободы.

Итоги колониального периода в свете индейско-европейских отношений не замедлили сказаться в эпоху революции. Самым ярким символом наметившегося взаимодействия культур стал индейский маскарад "Бостонского чаепития", воплотившего и действо, и свободолюбивый жест, передоверенный колонистами индейцам. В публицистике и драматургии времен революции индейцы с их наследием часто использовались как символы свободы и миролюбия. Наконец, мощное воздействие идей и политического опыта Великой Лиги сказалось, пусть в опосредованной форме, в период выработки политико-административной структуры США, хотя масштаб этой идейной преемственности до конца не выявлен. Есть основания считать, что и позже, в ходе американской истории, наследию Лиги еще не раз суждено было себя обнаружить10.

***

Начавшееся в недрах колониального периода взаимодействие европейской и афро-американской культур прошло самую болезненную и трагичную ступень своего общего исторического пути. В это время оно неразрывно связано с понятиями работорговли и институтом рабства как таковым.

Возникновение института рабства означало установление целой системы общественно-экономических и, как следствие, культурных отношений, имевших для взаимодействующих сторон глубинные последствия. По данным специалистов, мировая драма работорговли, начавшись в XV в. (вывоз первой партии рабов португальцами), продлилась четыре столетия, в течение которых из Африки было вывезено по различным оценкам от 12 до 20 миллионов человек, и около половины их попало в Северную Америку. Первые африканские невольники появились в Новом Свете в испанских колониях Южной Каролины (1526); в качестве же официальной даты начала эпохи рабства принят 1619 год — появление черных рабов на плантациях Виргинии11.

разных языках: "пылкие хауса, мягкие мандинги, богатые воображением йоруба, выходцы из племен ибо, эфик и кру, гордые фантины, воинственные ашанти, трезвые дагомейцы и сенегальцы,"- указывает негритянский историк Лероун Беннет, мл. Важно уяснить себе размах и механизм института работорговли, подчинившей себе многие слои общества как в Европе, так и в колониях.

"Работорговля,— поясняет тот же источник,— это черный африканец, вышедший однажды из хижины подышать свежим воздухом, а месяцы спустя оказавшийся в Джорджии с кровоподтеками на спине и клеймом на груди.

Работорговля — это чернокожая мать, удушающая новорожденное дитя, чтобы оно не выросло в неволе.

Работорговля — это добросердый капитан, насильно питающий своих пленников, решившихся уморить себя голодом, выбивая им зубы — пусть, по его словам, "и с состраданием".

Работорговля — это епископ, восседающий в Конго в кресле из слоновой кости, тучной рукой благословляющий толпы рабов, уводимых в цепях на невольничьи суда.

— это алчный царек, губящий собственные деревни, сгоняя рабов в толпы, чтобы скопить себе на бренди...

Работорговля — это опустевшие поселения, выбеленные кости вдоль невольничьих троп, это люди без имен, с одними прозвищами: негр Цезарь, Анджело, негритянка Мэри" (11; р. 31).

Невольничья одиссея начиналась с похищения и клеймения, затем следовал перевоз на плавучей тюрьме через океан и распродажа на невольничьих рынках в колониях, а затем — период "укрощения" на плантациях — иначе говоря, единая цепь факторов, направленных на психическую и культурную ломку, уничтожение личности.

С начала XVIII в. ввоз рабов в колонии стал массовым явлением, в результате чего в канун Американской революции, провозгласившей "свободу, равенство и стремление к счастью", обозначилось кричащее противоречие внутри американского общества, глубоко обусловленное уже не только экономически, но и духовно. "В канун Американской революции (работорговля — А. В.) формировала основу экономики всей Новой Англии; вокруг нее вращалась и от нее зависела большая часть всех прочих ее производств. Оживленная торговля сахаром, мелассой и ромом, кораблестроение, винокуренная промышленность и множество рыбных фабрик, найм ремесленников и моряков, даже сельское хозяйство — все это основывалось на работорговле" (11; р. 45). В особенности это касалось американского Юга, где производство хлопка, табака и сахара в условиях плодородных почв и благодатного климата требовало, для получения экономического эффекта, лишь массового примитивного труда. В 1661 г. в Виргинии уже был введен закон о пожизненном рабстве.

В течение колониального периода рабовладение не только не исчерпало себя, но еще больше стимулировало работорговлю. "До установления торговли рабами,— писал К. Маркс,— колонии давали Старому Свету очень мало продуктов и не изменили сколько-нибудь значительно лицо мира... Без рабства Северная Америка — самая прогрессивная страна — превратилась бы в страну патриархальную"12

Всемирно-исторически последствия работорговли были опустошающими — прежде всего для Африки. Исконная социально-экономическая жизнь континента была сломлена; установилась атмосфера межплеменных усобиц. Что касается Европы и особенно Северной Америки, там возник комплекс взаимной ненависти и вины; сформировалась потенциально опасная расовая проблема. Вследствие рабства сложился территориально обширный "Черный пояс", охвативший практически весь американский Юг, и расистский кодекс — ряд постулатов, оправдывавших порабощение черных.

В сфере духовной рабство привело к полемике, разгоревшейся в литературе колоний вокруг отношения к этой проблеме. Распространенным аргументом в пользу сохранения этого института было представление о биологическом отличии негра от белого, о том, что черные изначально греховны вследствие своего цвета кожи и потому ниже по развитию. Мощный лагерь поборников рабства в поддержку своей точки зрения черпал доказательства из Священного писания. Особенно жаркая полемика разгорелась по вопросу о христианизации негров: приведет ли принятие ими христианства к неповиновению и бунту или лишь сильнее подчинит невольника своему хозяину? Ведущие умы колониального общества включились в этот спор: Джон Вулмен, Сэмюэль Сьюолл, Коттон Мэзер, Бенджамин Раш, Томас Пейн и Томас Джефферсон — тем самым признав за ним коренную проблему американской жизни.

По мере выдвижения в центр общественного внимания политических аспектов, связанных с идеей независимости, а параллельно с ними — просветительских идей о естественном, "природном" человеке, стали усиливаться и позиции антирабовладельческого лагеря; таким образом, задачи освобождения от Англии как страны-поработительницы, практиковавшей крепостную зависимость своих заокеанских подданных, повлияли и на ослабление позиций сторонников работорговли.

Поступательная тенденция обращения невольников в христианство, отметившая новую ступень их истории в Новом Свете, имела важное значение. Самый факт этот, по существу, приравнивал их в сфере духовной к белым. Кроме того, христианизация вела афро-американцев к обретению грамотности, к возникновению первых элементов гражданственности; вместе со Священным писанием происходило принятие ценностей, связанных с нормами окружающей жизни и культуры; усиливалась ориентация на личное общение и развитие индивидуальности; складывалось понятие о нравственной и социальной справедливости. Главное же — принятие новой веры служило началом сложного взаимодействия языческих верований и христианских норм.

— около 50.000 чел., но с ограниченными правами и неустойчивым социальным статусом (12; с. 36).

Старая плантация. Акварель. Неизвестный художник. Ок. 1800 г.

Жестокость гнета и последующая судьба невольника зависели во многом от того, куда именно в географическом смысле попадал черный товар. Испанцы и французы, например, мало вмешивались в сферу личной жизни невольников; среди них не столь непримиримым было отношение к проявлениям традиционной культуры; легче было и выкупиться на свободу; существовали даже случаи смешанных браков. Хуже всего приходилось тем, кто попадал к пуританам Новой Англии и британским протестантам. Здесь, как и на американском Юге, налагались строжайшие запреты на обладание оружием, собаками, на собрания (следовательно, общение), на торговлю, учебу, на любые проявления традиционной культуры (в том числе ношение традиционной одежды). На плантациях же начали проявляться различия между "дворовыми" и "барщинными" рабами, различия между "плантаторскими" и городскими, что несло в себе зачатки культурного расслоения, различную степень ассимиляции, возможности к проявлению инициативы и др.

Тем не менее, учитывая весь комплекс условий, неблагоприятных для сохранения и развития афро -американской культуры в Нопом Свете, уже к концу колониального периода обнаружилось се активное взаимодействие с культурой белых и индейцев. В случае с последними оно было более органичным. Известно немало случаев, когда черные рабы убегали к индейцам и становились у них вождями; взаимопроникновение культур сказывалось и в области эстетической, в соединении традиций художественных промыслов и устного народного творчества.

Проникновение афро-американской культуры в культуру белых поселенцев происходило более скрытно, как бы исподволь, и темпы этого процесса сказались в более поздние периоды американской истории. Что же способствовало, при столь многих негативных факторах, выживанию элементов африканской культуры, форм и направления ее развития в Новом Свете, и как шло ее влияние на культуру белых? Значительная доля ответов на эти вопросы содержится в африканском прошлом негритянского населения, поступавшего в колонии, в особенностях его культурных корней.

культур, ряд которых характеризовался искусством обработки железа, наличием законов, высокоразвитым искусством, социальной иерархией — существованием собственной знати — словом, признаками цивилизации.

Другими словами, черный человек, привезенный на невольничий рынок Нового Света, "происходил из героической традиции; это был воин, закаленный жестоким климатом и суровой необходимостью следовать навыкам выживания, воспитанный в традициях строгого соблюдения социальных норм, знавший основы наук и ремесел и обладавший опытом тяжелого труда" (И; р. 27). Следует добавить, что многие рабы были родом из привилегированных сословий: купечества, жречества, ремесленников или непосредственно знати. Результатом рабства стал, таким образом, жесткий отбор человеческого материала — на физическое и интеллектуальное выживание.

Не столь удивительно поэтому, что африканское наследие в Северной Америке исторически проявилось в виде сохранения системы "африканизмов", которые, по свидетельству современного исследователя, "оказались настолько общепринятыми широкими слоями населения, особенно на американском Юге, что их африканские истоки совершенно забылись или частично стерлись"13

Из-за негативных последствий работорговли составить целостную картину народной культуры афро-американцев колониальной эпохи чрезвычайно трудно. Однако даже фрагментарные сведения свидетельствуют о значении этого этапа для формирования афро-американской культуры. Современные исследования говорят о "четырехвековой традиции выживания" африканизмов в области корзиноплетения, изготовления керамики, лоскутных одеял, кузнечного дела, резьбы по дереву и других. Если говорить о культурном взаимодействии, наибольшее влияние оказали на колонистов музыкальные формы афро-американцев. Пляска и танец, ритмика, непосредственно связанные с языческими прошлым на родине, глубоко вошли в культуру рабов на американском Юге уже на первой стадии колониальной истории. Это стало возможно лишь потому, что подобного рода развлечения считались отдыхом и не подвергались серьезным запретам на плантациях. Примером действенного фольклорного влияния может служить банджо — название и сам инструмент. Сведения о наиболее раннем его применении относятся к плантациям побережья XVII—XVIII веков. Очевидно, что процесс христианизации приводил постепенно к адаптации языческих музыкально-плясовых форм, но судить о них на ранних стадиях не представляется возможным.

"буги", "худу" (вуду), "мамбо-джамбо", "зомби", указывающие на выживание религиозно-знахарской традиции, наименования блюд этнической кухни, музыкальные термины и ряд других.

Естественно, что устное народное творчество играло в процессе культурной консолидации важнейшую роль — в качестве эзопова языка, в виде некоторых метафорических способов диалогического общения, игр, действ, способов поучения и социального объединения. Весь этот опыт, однако, смог придти к качественному синтезу лишь в XIX в., выйдя из-под гнета работорговли и оказавшись в условиях единого национального государства. Тем не менее в свете дальнейшего выживания и развития культуры черного населения США особое значение получает именно начальная стадия ее "американизации", проявившаяся в противовес работорговле. Немаловажно, что в силу отмеченных обстоятельств, первыми видимыми формами процесса взаимодействия культур стали литературные произведения черных американцев.

Литературные формы и жанры, отразившие историко-культурный опыт черных американцев, в колониальный период еще немногочисленны, но начинают обретать самобытность в прозе и поэзии. В стихотворстве, от первых опытов Люси Терри (Lucy Terry, 1730—1821) и Джупитера Хэммона (Jupiter Hammon, 1711— 1806?), автора "Вечернего размышления: Спасение во Христе, со слезами покаяния" ("Аи Evening Thought") и "Диалога Доброго Хозяина с Прилежным Рабом" ("A Dialogue Entitled The Kind Master and the Dutiful Servant"), до поэзии Филис Уитли, легко уловить соединение духовной христианской поэтической традиции с традицией классицизма. За исключением характерной тематики, выводящей на отношения между рабом и хозяином, можно было бы говорить о негритянской поэзии конца колониального периода как о явлении целиком маргинальном (произведения черных стихотворцев очень немногочисленны) и подражательном. И все же нужно указать на определенную долю своеобразия, отметившего "черную" поэзию: явно выраженная эмоциональность и непосредственность начинают передаваться особыми вариациями ритма и интонации, которые впоследствии станут первейшей характеристикой поэзии и музыки афро-американцев.

В прозе вклад афро-американцев в колониальную литературу гораздо значительнее. Здесь речь должна идти о явлении ярком и с достаточным многообразием представленном в текстах: об автобиографических повествованиях черных рабов, так называемых "slave narratives".

Немало произведений, относимых к этому жанру, появилось в XVIII в. в Англии и США. Создавались они как свободными неграми, так и беглыми рабами. Многие из них, будучи написаны ранее, увидели свет лишь к концу колониального периода или во время Американской революции.

своеобразную одиссею. Это справедливо уже в отношении едва ли не самого раннего документа подобного рода, "Повествования о чрезвычайных страданиях и поразительном избавлении негра Брайтона Хэммона" {A Narrative of the Uncommon Sufferings and Surprising Deliverance of Briton Hammon, a Negro Man, 1760). Большая часть сюжета посвящена здесь горькому опыту пребывания в плену и тюрьмах — у индейцев Флориды, затем у испанцев и англичан. В финале, через тринадцать лет, Хэммон возвращается в Америку к своему прежнему хозяину. Насколько можно судить, речь идет о негре-рабе, матросе различных судов, на которых он служил. Своим повествованием автор стремился возблагодарить Господа за чудесное избавление из плена и от рук людей, "что сродни зверям".

Более. провиденциальный характер носит "Повествование о жизни Джона Марранта из Нью-Йорка, в Северной Америке: с рассказом об обращении короля Чероков и его дочери" {A Narrative of the Life of John Marrant of New York, in North America: with an Account of the Conversion of the King of the Cherokees and his Daughter, 1785). Автор, в 14-летнем возрасте ставший христианином, создает свою историю, чтобы "ободрить убоявшихся", укрепить колеблющихся, "утолить сердца истинно верующих"14. Маррант рассказывает о том, как вера помогла ему склонить кровожадных чероков к христианству, описывает свои странствия среди разнообразных племен Юго-Востока, не забыв упомянуть о том, что из всех встреченных им на пути наиболее жестокими показали себя белые соотечественники. В годы революции Маррант служил в британском флоте, позднее был миссионером в Англии и Канаде, а затем стал капелланом африканской масонской ложи в Бостоне. В отличие от Хэммона, Маррант родился свободным, и потому переживаний, связанных с тяготами рабства, в его повествовании не содержится, зато имеется немало описаний религиозных откровений и испытаний, пройденных на пути служения Господу.

Примечательно, что белые колонисты, выступающие в жанре "индейских пленений" как страдающая сторона, в иной разновидности "пленений", созданной черными повествователями, почти в те же исторические сроки выступают по отношению к ближнему носителями зла и беспредельного произвола.

Произведением, воплотившим в себе основные признаки жанра "черной автобиографии", явилось эпическое повествование Густавуса Вассы (Олоды Эквиано, 1745—1797). Его пространная книга — двухтомная автобиография "Примечательное повествование о жизни Олоды Эквиано, или Густавуса Вассы, африканца, написанное им самим" (The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African. Written by Himself, 1789), заложила основы автобиографической литературы "черных рабов". Она была опубликована в Англии и США, переведена на несколько языков и обрела весьма широкую известность. Автобиография Эквиано стала прототипом аналогичных произведений, написанных в XIX в. и оказавших влияние уже на две литературных традиции: афро-американскую и литературу США в целом, особенно на документалистику.

в целом; а свойственная Эквиано самоирония сближает его с традицией светской автобиографии, основы которой были заложены в США Бенджамином Франклином. Судить об африканских повествовательных моделях нелегко; однако можно отметить следы туземных верований и мировосприятия.

"Жизнь Олоды Эквиано" можно легко разделить на три части, каждая из которых глубоко обусловлена функционально, составляя также естественную часть жизни автора: воспоминания об африканском детстве, вплоть до похищения работорговцами; путь в Америку на невольничьем судне; рассказ об обращении в христианство и выкупе на свободу.

Намеренно уделяя особое внимание обстоятельствам своей ранней жизни в Африке, Олода стремится нарисовать целостную картину африканского общества, поскольку она, по его замыслу, должна послужить резким контрастом к последующим мучениям рабства. Африканское прошлое — важная психологическая и историко-культурная точка отсчета в афро-американской литературе, впервые возникающая в прозе у Эквиано.

Прозванный по иронии судьбы "Счастливым", Олода описывает нравы и повседневный быт деревни Эссака в государстве Бенин, где он вырос. Семья повествователя принадлежала к местной знати: отец Олоды входил в круг старейшин высокого ранга, из поколения в поколение выполнявших функции судей. Автор упоминает о развитой музыкальной культуре, включавшей поэзию и пляски, "каждая из которых была историей, передаваемой телом". Он упоминает о воинских доблестях соплеменников, в рядах которых сражались наравне. с мужчинами и женщины; пишет о сословии жрецов, генеалогов и историков племени. Здесь же, умудренный поздним горьким опытом, повествователь не упускает случая отметить, что "касательно внешности представления о красоте совершенно относительны". Примечательно, что Олода касается и развитой торговли рабами, существовавшей между племенами в ходе междоусобных войн. С пленниками, впрочем, принято было обращаться человеколюбиво,— замечает Эквиано. В результате этого описания перед нами возникает первая в Новом Свете пространная, живая, яркая и цельная картина африканского общества, которая помогает многое понять в перспективах дальнейшего развития афро-американской культуры и увидеть тот якорь, к которому она накрепко была привязана в этнокультурном смысле.

Начиная с главы второй, повествование переходит к изложению обстоятельств похищения 11-летнего Олоды, вместе с сестрой, из родительского дома черными охотниками за невольниками — факт, раскрывающий типичность этого события, маленького звена в системе наживы черных работорговцев за счет своих собратьев-иноплеменников.

повествующей об ужасах и муках пути в неведомое, приобретает напряжение и страстность, полную горечи и негодования. Автор вспоминает о постоянном страхе, который испытывал в то время: Олода был убежден, что его везут, чтобы съесть, и только позже узнал, что его ждет труд на других людей, вдали от родины.

Впервые Эквиано принужден осмыслить феномен белых людей, столь отличных от африканцев по виду и обычаям. Повествователь не перестает удивляться их жестокости, равным образом проявляющейся и в отношении белых, и черных. Белые люди представляются ему носителями всемирного зла. Впервые увидев корабль работорговцев, Олода воспринимает его в соответствии с мифологическим сознанием тех юных лет, вынесенным из Африки: "... теперь я окончательно убедился, что попал в мир злых духов, и что они собираются убить меня; к тому же их вид, столь отличный от нашего, их длинные волосы, и язык, на котором они говорили..., все вместе утвердило меня в этом мнении..."15

Испытывая нестерпимые муки, Олода тем не менее настолько потрясен увиденным, что забывает о собственных бедах. Картины страданий человеческой массы — от удушающего смрада битком набитого трюма до групповых попыток самоубийств — документально точны и зримо-конкретны. Олода мастерски умеет вести наблюдения — прежде всего над собой. Характерен эпизод с квадрантом: любопытство пересиливает ужас и страдания, когда он видит применение доселе невиданного инструмента и приемы управления кораблем — совершается переход мировосприятия от магии к науке.

В конце концов Олода прибывает на Барбадос, где проходит через последний (для него) из кругов ада, завершающий чудовищный переезд: распродажу живого товара. Событие это исторгает из груди автора страстный вопль горечи и гнева: "О вы, прозываемые христианами! Да будет позволено африканцу спросить вас — научились ли вы этому от своего Бога, который говорит вам поступать с ближним так, как хотите, чтобы он поступал с вами? Не достаточно ли того, что мы оторваны от своей страны и друзей, чтобы трудиться ради вашей роскоши и алчности? Должно ли всякое нежное чувство пасть жертвой вашей жажды к наживе? И самые близкие друзья и родичи, ставшие лишь дороже из-за дальней разлуки,— еще и быть разлучены друг с другом, вместо того, чтобы приветствовать мрак рабства ради малой радости остаться вместе, объединив свои страдания и печали? Отчего должны родители утрачивать своих детей, братья — сестер, а мужья — жен? Без сомнения, перед нами — новая изощренность зла, которая, не неся воздаяния, еще более отягчает страдания, добавляя новые ужасы даже к бремени рабства" (15; р. 38). Подобная цепь шокирующих эпизодов, навеянных жестокой реальностью, составляет характерную черту "черных повествований", отражая глубинные особенности мировосприятия и жизненного опыта, вылившегося в опыт исторический,— фактор, который окажет влияние на афро-американскую прозу в ее последующем развитии, вплоть до XX века.

Далее Олода попадает в Виргинию, где его покупают для службы на судах. Этот поворот судьбы принципиально важен: автор избегает ада плантационной жизни — факт, благодаря которому ему удается впоследствии устроить личную судьбу и создать свое примечательное повествование. Вспомним, что и два предыдущих автора, Хэммон и Маррант, не были рабами с плантаций.

судах, Густавус провел десять лет. За этот срок в его жизни произошло несколько важных событий. Во-первых, он испытал дружбу с белым юношей из обеспеченной семьи, а вместе с нею — чувство равенства, социального и интеллектуального, тем более для него дорогого, что со стороны белого друга чувство это было обращено на. существо далеко неравного статуса в глазах окружающих. Васса понимает, какие барьеры переступает, сближаясь с ним, его новый друг. От него же Васса получает первые зачатки образования. Тем болезненнее для него утрата друга, погибшего во время одного из плаваний.

Вторым важным событием стало последовательно осуществляемое достижение цели, которую Васса перед собой поставил: выкуп на свободу. Благодаря самоотверженно накапливаемой сумме, Вассе удалось в 1766 г. выкупиться у хозяина за 40 фунтов стерлингов — столько, сколько тот заплатил при его покупке. Последовательно анализируя этот факт духовной и материальной переоценки личностью самой себя, литературовед Х. Бейкер указывает: "продукт торговли сам становится торговцем", происходит "ироничная трансформация собственности, посредством собственности, к человечности"16. Обрести свободу оказывается возможно только с помощью экономических, мер, а обретенный желанный дар сравнивается с "героем, матерью, возлюбленной". Горечь иронии состоит еще и в том, что в тот период Вассе приходилось, "отрабатывая" свободу, послужить и на судах работорговцев.

Выкупившись, Васса обзавелся семьей и посвятил себя целиком антирабовладельческой деятельности. Он написал специальное прошение королеве Шарлотте, опубликовал свою автобиографию и стал выступать с публичными лекциями на ее материале.

Рассказ об освобождении экономическими средствами имеет параллель к истории духовного освобождения Густавуса Вассы, которое связано с приобщением к христианской вере — так, по крайней мере, оценивает его сам автор. Оба события, несомненно, для него глубоко взаимообусловлены.

американцев, было фактически начато самими неграми и восходит к опыту колониального периода. Сохранившиеся произведения черных рабов весьма репрезентативны — они свидетельствуют о множестве подобных историй, навсегда утраченных для читателей, и тем драматичнее, что их авторы выступают от лица тысяч, канувших в бездну рабовладельческой системы и лишенных возможности поведать о себе, рассказывают о неисчислимых загубленных человеческих жизнях, судьбах, ушедших в безмолвие небытия. Отмечая историко-литературную значимость повествований черных рабов, литературовед Рут Миллер видит их наибольшую важность в том, что негры развили литературные формы, необходимые для удовлетворения собственных нужд, еще до того, как они были осмыслены и оценены белыми. И совместно с белыми, хотя и вне осознанного взаимодействия, они создали литературные и культурные традиции, способные пережить и века невежества и отчуждения, и попытки отрицать самый факт, что такое взаимодействие существовало.

Эти повествования — не только рассказ о вопиющем опыте рабства, но и документальное осуждение этого опыта, с выходом на проблемы относительности этнических норм и оценок. Наконец, автобиографии черных рабов предваряют более поздние прозаические формы как в литературе черных американцев (будучи прямыми предшественниками движения "назад, в Африку", поисков истоков и, в частности,— "Корней" А. Хейли), так и в литературе белой Америки — от аболиционизма XIX в. до разнообразного воплощения темы расового и гражданского равноправия афро-американцев в XX в. Они находятся у начал обширнейшей темы общей судьбы, связавшей черных и белых на земле Нового Света.

***

Общим идейно-эстетическим итогом взаимодействия культур в колониальный период явились консолидация этно-культурных составляющих и формирование некоторых идей, легших в основу национальной мифологии и самоидентификации. Примечательно, что социальные компоненты, вступившие в долгосрочный контакт, обладали в то время в Новом Свете пусть и в различной мере, фольклорным мышлением. Каждая из сторон стремилась уяснить себе исторические протяженности, возникшие перед нею, и феномен пришельцев/аборигенов, помещая его в систему собственного мировосприятия. И при всем драматизме диалога, завязавшегося между культурами, колониальный период отметил исход исторического движения нации, поставившей своим девизом латинскую фразу "е pluribus unum". Литературные формы этого периода, в качестве характерных примет художественности, вобрали в себя такие черты, как повествование от первого лица, сочетание литературности и устности, и решились мыслить в категориях и понятиях своего континента.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Цит. по кн.: America Begins. Ed. by Richard M. Dorson. Greenwich, Conn., 1950.

3 Wroth, Lawrence С The Indian Treaty as Literture. In: "Literature of the American Indians. Views and Interpretations. Ed. by Abraham Chapman, N. Y. and Scarborough, 1975, p. 325.

4 Jones, Louis Thomas. Aboriginal American Oratory. Los Angeles, Cal., 1965, p. 2.

5 "I Have Spoken". American History through the Voices of the Indians. Ed. by W. F. Turner III. N. Y., 1971, p. 6.

6 Jenness, Diamond. The Indians of Canada. Ottawa, National Museums of Canada, Bull. 65. Anthropological Series № 15, 1961, p. 201.

"Metaphorical Expressions" in: Heckewelder, John. History, Manners and Customs of the Indian Nations, who once Inhabited Pennsylvania and the Neighboring States. Philadelphia, 1876. Reprint by Arno Press, Inc., 1971, pp. 137—140; а также The History and Culture of Iro-quois Diplomacy. Ed. by Francis Jennings. Syracuse Univ. Press, 1985, pp. 115—124.

8 Цит. по кн.: У. Брэдфорд; Б. Франклин; Сент Джон де Кревекер. Письма американского фермера; и др. М., Худ. лит., 1977, с. 570—571.

9 Цит. по кн.: Grinde, Donald A., Jr. The Iroquois and the Founding of the American Nation., n. p., The Indian Historian Press, 1977, p. 31.

11 Bennett, Lerone, Jr. Цит. по: Before the Mayflower. Baltimore, 1973, p. 30.

13 Encyclopedia of Southern Culture. Ed. by Ch. R. Wilson and W. Ferris. Chapel Hill and Lnd., University of North Carolina Press, 1989, p. 139.

15 Цит. по кн.: The Classic Slave Narratives. Ed. by Henry Louis Gates, Jr. N. Y., 1987, p. 33.

16 Baker, Houston A., Jr. Blues, Ideology and Afro-American Literature. The University of Chicago Press, 1984, p. 36.