"Излишне громкие вещи": "Листья травы", 1856.

С самого начала Уитмен мыслил себя как пророк демократии, чья художественная речь по сути и по форме неотразимо ("как апрельский ливень") общедоступна. Предисловие к своей первой книге он завершил оптимистической фразой: "Доказательство того, что ты поэт, в том, что твоя страна обнимает тебя так же страстно, как обнял ее ты" (15; р. 731). Поскольку американская публика не спешила предоставить таковых доказательств, Уитмен решил помочь себе сам: летом и осенью 1855 г. он размещает в нью-йоркских и бруклинских газетах серию анонимных рецензий на собственную книгу, точнее сказать — на себя самого в функции автора: "Чистейшая американская кровь, — здоров как бык... лицо загорелое, красное, лицо дюжего и мускулистого любовника, умеющего крепко обнять, — лицо человека, которого любят и приветствуют все, особенно подростки, мастеровые, рабочие, — вот каков этот Уолт Уитмен, родоначальник нового литературного поколения" (10; т. 2, pp. 66—67). И тон, и стиль этих статей напоминает скороговорку торговца, расхваливающего товар: не бойтесь довериться этому человеку — он предлагает первосортную мудрость и истину высшего качества! Крупными, сочными мазками Уитмен набрасывает образ "Американского Барда", используя технику "имиджа", распространенную впоследствии в рекламе. С бесцеремонностью, шокировавшей бостонское общество, он позволяет себе использовать в саморекламных целях частное письмо Эмерсона, содержавшее высокую оценку "Листьев", но отнюдь не предназначавшееся для печати. Мало того, что Уитмен публикует это письмо в нью-йоркской газете "Трибюн", он еще и размещает "ударную" фразу ("Я приветствую вас при начале великой карьеры...") на обложке второго издания своей книги, а в приложении — собственное открытое письмо "дорогому другу и учителю" Эмерсону.

Прославляя народ и пытаясь воззвать к демократической "массе", предполагаемо независимой от коррумпированных социальных институтов, Уитмен последовательно ищет пути к тому, чтобы быть услышанным. "Здесь, в Америке, души армий не только обогнали души своих командиров, но и ушли далеко вперед" (26; v. 2, р. 336) — утверждает он в памфлете "18-е выборы президента", написанном в 1856 г., но при жизни не опубликованном. В поисках контакта с "душами армий", то есть с широким читателем, поэт отказывается от шоковых эффектов в оформлении книги. В 1856 г. она принимает форму более привычную — ^стандартный коммерческий, почти карманный формат (чтобы "Листья", пояснял Уитмен, было удобно брать в дорогу, читать на вольном воздухе), существенно возросший объем (384 страницы). Все поэмы — в их числе 20 новых — получают названия, посредством которых настойчиво, даже навязчиво напоминают читателю о своей (для многих не слишком очевидной) поэтической природе: "Поэма об Уолте Уитмене, американце", "Поэма о дороге" и пр. Традиционное место на обложке занимает имя автора. В приложении — вышеупомянутая "переписка" с Эмерсоном и выдержки из критических отзывов на первое издание. Предисловие проникнуто оптимизмом и выдержано в духе громогласных обещаний. "Вот 32 поэмы, — объявляет Уитмен читателю. — Я буду писать и дальше, пока не напишу сотню, потом несколько сотен, быть может, и тысячу. Путь передо мной ясен. Еще несколько лет, и спрос на книги моих стихов составит не менее 10— 12 тысяч, возможно, и более" (15; р. 732). Что это: самореклама или самогипноз? Упования на заклинающую силу риторики характерны для Уитмена в этот период как никогда.

"На Бруклинском перевозе" ("Crossing Brooklyn Ferry") — одна из лучших поэм среди написанных специально для второго издания "Листьев".

Короткое путешествие на пароме из Бруклина в Нью-Йорк и обратно — через Ист-ривер — Уитмен совершал в своей жизни несчетное число раз: в поэме привычное преодоление разделенности двух берегов реки воплощается в поэтический символ. Лицом к лицу созерцают друг друга человек и мир, душа и природа.

Река, бурлящая подо мной! Тебе смотрю я в лицо!

Вы, тучи на западе, ты, солнце почти на закате, вам также смотрю я в лицо.

(перев. В. Левика)

Жизнь течет, как река, которую каждый человек пересекает однажды, от рождения к смерти. Герой поэмы стоит в толпе людей, земляков и современников, — стоит у края парома и движется вместе с ним. Его "я" отдельно, индивидуально, но одновременно — капля в общем потоке, оно — дух, но в равной мере плоть. Телесное, материальное родство ощущается как залог духовного родства, взаимопонимания людей повсюду и во все времена:

И я возник из водной стихии, из которой возникла вся жизнь,

И, обретя свое тело, обрел я и личность свою,

И то, что я существую, познал через тело свое, и то, чем я мог бы стать, через тело свое я познал бы.

Поэма "рассказывает" об увиденном и услышанном в течение четверти часа на речной переправе. Зримые, нередко и слышимые образы-впечатления текуче, "как бусинки в ожерелье", сменяют друг друга в пространстве и времени. Пейзаж представлен в сиюминутной неповторимости, напоминая в чем-то импрессионистическое полотно: чайки парят, покачиваясь, над водой, летят клочьями косматые клубы пара, плещется беспокойно волна. Огромный мир, объемлющий со всех сторон человека, живет, дышит, движется вольно, но не хаотично: даже в мельчайших деталях сквозит ритмическая сообразность. Лодки плавно покачиваются, корабли приходят и уходят, прилив чередуется с отливом. Для переезда не случайно выбран переходный час суток (первоначальное название поэмы — "Поэма заката"): на протяжении 20 строк на смену ослепительному дневному сиянию приходит сгущающаяся сумеречная мгла, опять-таки напоминая читателю об извечном ритме природы, круговращении дня и ночи, зимы и лета (в едином потоке образов упоминаются "декабрьские чайки" и двумя строками ниже — жаркое "летнее небо"). Мир организован внутренними ритмами не только во времени, но и в пространстве: небо и вода соединены взаимным отражением: "Я знаю, как небо, по летнему синее, отражается в тихой воде...". Склонившийся над водой человек отражается одновременно в реке и в небе, оказываясь таким образом в центре, "фокусе" мира:

... Как выглядит ореол из лучей, подобных тончайшим

центростремительным спицам, вкруг тени,

упавшей от моей головы на воду, искрящуюся под солнцем...

Образ вращающегося колеса — ключевой в поэме: чайки описывают над рекой "медлительные круги"-колеса, разбрасывая брызги, крутятся колеса парома, "дрожащие в быстром вращенье", из воды на человека смотрит его отраженье в колесе-ореоле. Образ разом и привычен, и космичен. Это символ жизненной эволюции, в непосредственно-чувственной причастности которой Уитмен видит источник трансцендентных прозрений человека и основу единения человечества.

Не правда ли, мы понимаем друг друга?

Что я обещаю без слов — вы разве не приняли молча?

Чему не научит ученье, чего не достигнет и проповедь —

Принятый во френологической практике термин "adhesiveness" — способность к соединению, слиянию, ассоциации — у Уитмена нередко используется как обозначение первостепенно важного принципа, жизненного, творческого, эстетического. Читая его стихи, трудно не подпасть под обаяние метонимического видения жизни: самое далекое ощутимо как близко-смежное, через "мостик" уравнительно-соединительного "и". В мире Уитмена все со всем и каждый со всеми прямо или косвенно соприкасаются. Это мир раскрепощенно дружественного общения, которому не препятствуют разрывы в пространстве и времени: что такое перевоз (Ferry) — или поэзия — как не средство коммуникации?

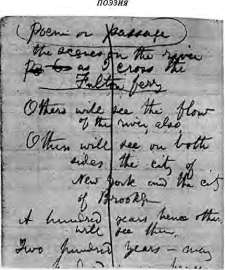

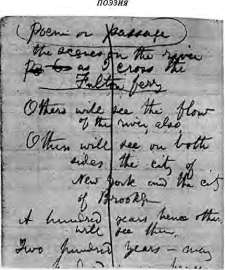

Фрагмент рукописи стихотворения У. Уитмена "На Бруклинском перевозе".

Так что же тогда между мной и вами?

Что стоит разница в десять лет или даже в столетья?

И что б это ни было, в этом ли дело, когда ни пространство,

ни время не могут нас разделить?

"Песня большой дороги" ("Song of the Open Road") — "программная" для Уитмена 50-х годов в нескольких отношениях. Мотив вольного странствия, цыгански-бродяжьей свободы широко представлен в европейском романтизме — от Тика до Байрона. Замысел уитменовской поэмы иные исследователи возводят конкретно к пассажу из любимого им романа Жорж Санд "Консуэло": "Что может быть прекраснее дороги!... Это символ деятельной, полной разнообразия жизни... Ни стена, ни частокол не закрывают горизонта, впереди лишь необъятный небесный простор, и насколько хватает глаз, дорога — земля свободы"30. Уитменовский человек — не сирота, с необъяснимой жестокостью вышвырнутый из обжитого дома, и не скиталец, потерявший ориентацию, а путешественник, который сам себе судьба ("Иду, куда вздумаю, — сам себе полный хозяин"), сам себе полагает цель ("Эта длинная бурая тропа ведет меня, куда я захочу"), для которого нет недостижимого, поскольку он полон сил и запас их пополняется непрестанно.

По большой дороге жизни человек идет самостоятельно, но не одиноко: даже камни мостовой или утоптанная земля, по которым ступает его нога, — не косная, равнодушная материя, даже они исполнены смысла, несут на себе и в себе некий текст, адресованный каждому прохожему лично:

Ты, серый булыжник нескончаемых мостовых! вы, перекрестки, исшарканные ногами прохожих!

Много прикосновений вы впитали в себя и втайне передаете их мне...

(перев. К. Чуковского)

К какой цели устремлен человек-путник? Он идет на встречу с великим Попутчиком, возлюбленным, "Камерадо", Богом: "Мое rendez-vous назначено, сомнения нет, / Бог непременно придет и подождет меня, мы с ним такие друзья". Где и когда, неизвестно, но встреча назначена и не может быть отменена. Она и не единовременна, а происходит и будет происходить снова и снова: отношения человека с миром переживаются как встречи двух становлений. Все идеи и идеалы прошлого и настоящего, все продукты духовного творчества людей, по Уитмену, подлежат проверке опытом дороги:

Здесь я проверю сейчас все религии и философии,

Может быть, они хороши в аудиториях, но никуда не годятся

под широкими тучами, среди природы, у бегущих ручьев.

Жизнь "на дороге" счастливо, как хочется верить Уитмену, соединяет целеустремленность с культом Возможности, сознание индивидуальной автономии и сопричастности общему потоку-шествию, романтическую идею избранничества и демократическую идею всеравенства. Упорно пытаясь соединить "вещи несовместные", но ему одинаково дорогие, поэт позволяет себе откровенный "пережим" в метафоре: об изъезженной и натоп,танной большой дороге едва ли можно сказать, что она подчиняется воле идущего, ведет туда, "куда я хочу". Не менее проблематично говорить о "большой дороге" познания, то есть "большой дороге" в неизвестность. В какой-то момент (в 5-й главе поэмы) воображение вообще обгоняет пешую процессию, отталкиваясь от широкой, торной дороги, как от взлетной полосы:

Отныне я провозглашаю себя свободным от мнимых преград и уз,

Иду, куда вздумаю, — сам себе полный хозяин...

Большими глотками и я глотаю пространство,

— мои, север и юг — мои.

В этом головокружительном уже не походе, а полете ряды путников редеют. "Я и подобные мне" охарактеризованы теперь как избранники, герои, первопроходцы, далеко обогнавшие прочих на главной из дорог жизни, по которой души людей шествуют к свободе:

Всякое другое движение вперед есть только прообраз и символ этого шествия человеческих душ по великим дорогам вселенной.

— "Песни о топоре" ("Song of the Broad-Axe").

Крепок, строен, обнажен!

Недрами земли рожден!

С деревом металл скреплен! Но один и стук и звон!

(перев. М. Зенкевича)

у Уитмена!) фразы завораживают, как заклинание, выпуская "на волю" пестрый поток образов, сравниваемый тут же со "стаккато на клавишах большого органа". Топор издавна служил оружием и орудием мастеровому и зодчему, крестьянину и солдату, лесорубу, корабельщику, плотнику — несчетным безымянным творцам материальных богатств цивилизации:

Топор взлетает!...

Возникают образы!

Образы фабрик, литейных заводов, арсеналов, рынков,

Образы двухколейных железных дорог,

Грандиозное перечисление человеческих "рукоделий" не должно затмить главное: строя здания, дороги, мосты и прочее, человек прежде всего творит себя. Описав полный круг, поэма возвращает нас к началу, к обобщению-пророчеству. Выйдя из лона природы, "человек-строитель" упорно и терпеливо возводит мост, чтобы вновь соединиться с ней (природой) посредством Демократии — "нового общества, соразмерного природе". Хотя нельзя исключить и другого — обескураживающего — результата; усердный строитель сам себе сооружает тюрьму, гигантскую скорлупу из материальных объектов, которая, разрастаясь, удушает его дух. Опасениям такого рода Уитмен в поэме не дает слова, даже откровенно глушит их громогласной декламацией, но это не значит, что он от них вполне свободен, скорее, наоборот. "Было время, — вспомнит он под старость, — когда мне приходилось говорить о себе излишне громкие вещи, чтобы остаться честным в отношении к миру, чтобы сохранить бодрость и здоровье духа в ожидании, когда мир меня нагонит. Так порой человек начинает громко насвистывать, для того лишь, чтоб сохранить присутствие духа"31.

Одна из самых "громких" уитменовских поэм — "Salut аu Monde" (первоначально, в "Листьях" 1856 г. — "Поэма приветствий"). По композиции она поразительно напоминает рассмотренные выше "каталоги" из "Песни о себе": от изобилия и многообразия непосредственных впечатлений поэт тщится подняться к "глобальному" (в данном случае вполне буквально) обобщению, обнять с сердечным приветствием весь земной шар и все человечество, свести к единству их географическое, культурное, историческое многообразие. Земля видится как будто из космического далека — взгляд скользит по пикам гор, морям и континентам. Заодно и сам лирический герой вырастает в великана: "Во мне расширяется широта, удлиняется долгота".

"Что слышишь ты, Уолт Уитмен?" В ответе на вопрос перечисляются испанские кастаньеты и французская песня свободы, хор негров на виргинской плантации и молитва арабского муэдзина... Экзотический каталог грозит перерасти во всемирную "опись" — уже не чувственно-конкретных образов (в "Песне о себе" в сходном каталоге слух поэта улавливал потрескивание дров в очаге, хохот веселой компании рабочих, тревожный крик о пожаре среди ночи, гудок и грохот проносящегося мимо поезда), а предметов абстрактных или просто названий.

"Что видишь ты, Уолт Уитмен?" - "Я вижу чудесный шар, несущийся в пространстве". И опять имена собственные громоздятся друг на друга, — поэт будто ждет, что их множество в сочетании с иностранной звучностью родят в душе соизмеримое вдохновение. Но оно, увы, еле тлеет в географическом каталоге:

Я вижу гигантские вершины Эльбруса, Казбека, Базар-Дюзи...

(перев. М. Зенкевича и Н. Банникова)

"Листьях" 1855 г., ощущается Уитменом как исчерпанная.

Примечания.

31 Цит. по: Allen G. W. Walt Whitman as Man, Poet and Legend. Carbondale, Illinois Univ. Press, 1961, p. 35.