"Как Адам на рассвете": "Листья травы", 1855

"Листья травы" впервые увидели свет в Нью-Йорке 4 июля 1855 г. В производстве этого, как и большинства последующих изданий, Уитмен участвовал самым непосредственным образом, на всех этапах, от выбора формата и шрифта до типографского набора, осуществляемого подчас собственноручно, и забот по распространению. О количестве проданных экземпляров (известно, что всего отпечатано было около восьмисот) Уитмен впоследствии высказывался весьма противоречиво, но, вероятнее всего, оно исчислялось десятками. Критика странное сочинение заметила, однако ни восторга, ни понимания не выказала (из 26 отзывов в прессе 12 были в основном положительными, 5 смешанными и б резко отрицательными).

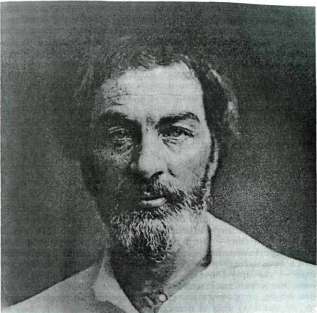

В чем же состояла странность уитменовской "самодельной" книжки? Тоненькая (95 страниц), она форматом напоминала скорее не стандартный поэтический сборник, а альбом, уместный на столике в гостиной. Обложка — на темно-зеленом переплете тисненые золотом буквы названия, витиеватые, с элементами растительного (побеги и корешки) орнамента — отличалась некоторой изысканностью^! Но имени автора, вопреки традиции, на титульном листе не значилось — эта особенность, впрочем, отличала и ряд последующих изданий "Листьев" и самим Уитменом объяснялась так: "Поставить там имя было бы святотатством, все равно, что подписаться под вселенной. Смешно думать, будто Листья Травы принадлежат кому-то одному — я был, самое большее, рупором... Я люблю ощущение всеобщего партнерства — "Листья" следовало бы считать не только моим произведением, но — любого желающего" (3; v. 2, р. 78). 'Вместо имени и фамилии на титульном листе красовался портрет — одна из первых попыток Уитмена смоделировать образ "демократического барда" (известно, что Уитмен контролировал работу гравера, трудившегося над дагерротипом, для которого позировал годом раньше). Обращает на себя внимание вызывающая и в этом смысле "стратегическая" небрежность, внеэтикетность позы и одежды: поэт стоит подбоченясь, рука у пояса, другая — небрежно сунута в карман; широкополая шляпа сдвинута набекрень, ворот рубахи распахнут, ни сюртука, ни жилета, ни шейного платка — с точки зрения норм светского приличия он все равно что голый. Этот осознанно эпатирующий эффект будет воспроизведен поэтически в начале первой и самой обширной из 12 поэм, еще пока безымянной "Песни о ceбe"("Song of Myself): "Я пойду на лесистый берег, я разденусь и стану голым". Имя автора упоминалось в книге дважды, соответственно, в двух разных контекстах и вариантах: на обороте титульного листа значился Уолтер Уитмен, владелец авторских прав, на 29 странице читатель натыкался на знаменитую строку, как бы брошенную небрежно визитную карточку: "Уолт Уитмен, американец, плоть от плоти толпы, космос" (Walt Whitman, an American, one of the roughs, a cosmos*). Поэмы не имели ни названий, ни рифм, ни размера, ни деления на строфы, ни даже привычной пунктуации: в сущности, содержание книги нетрудно было представить как одно огромное и притом вызывающе бесформенное (объемлющее собою даже и прозаическое предисловие) стихотворение.

Причудливый вид книги усиливал впечатление дерзкой безвкусицы, производимое ее содержанием: туманности трансцендентальной философии, съязвил один из ранних рецензентов, перемешались здесь с жаргоном и замашками нью-йоркского пожарника. Космизм поэтического восприятия привлек и заинтриговал нью-йоркских и бостонских интеллектуалов: Р. У. Эмерсона, Б. Олкотта, Г. Д. Торо, читателей же с более традиционным вкусом в разной степени обескуражил, оттолкнул, а то и оскорбил (известно, что Дж. Г. Уиттьер, не сдержав возмущения, швырнул книгу в камин). Настойчивые претензии новоявленного "барда", позволившего себе то ли проигнорировать, то ли презреть общепринятые правила стихотворства, на роль учителя мудрости побуждали задаться вопросом: чему он, собственно, желает учить?

"Листьев травы" — клише с дагерротипа Г. Харрисона (июль 1854 г.).

Попытки современников и позднейших уитменоведов описать мировоззрение Уитмена в категориях философских и эстетических направлений его времени, сформулировать сколько-нибудь внятно его кредо, исходя из спектра влиятельных в девятнадцатом столетии философских систем и учений, лишь множили недоумение. Он явно наследовал романтизму, но целый ряд свойств его мироощущения и поэтики позволяют охарактеризовать его как реалиста (с резко выраженной, к тому же, натуралистической доминантой). Однако и символисты конца века (французы и русские) с готовностью опознают в нем "своего". Что касается философских "измов", то в поэмах Уитмена при желании можно найти—в них и находили с успехом — следы платонизма, неоплатонизма, трансцендентализма, пантеизма (или панпсихизма), мистицизма, гегельянства, дарвинизма, витализма и т. д. Подобного рода "окрошку" можно извинить разве что некомпетентностью и недисциплинированностью мысли автора, который, впрочем, и сам ведь признавался запросто:

По-твоему, я противоречу себе?

Ну что же, значит, я противоречу себе.

"Песня о себе"

"истинный" поэт призван быть не учеником, а учителем философов (master among philosophs): благодаря мощному дару художнической интуиции он как никто способен осуществлять радикальные прорывы в области духа. Такого поэта Уитмен выделяет среди многочисленных "певцов", способных лишь более или менее талантливо повторять, воспроизводить, развивать чужие открытия:

Певцам творить не дано, творец только Поэт.

Певцы желанны, понятны, они приходят достаточно часто, но

редкостны место и день, когда приходит создатель стихотворений, Поэт, Отвечатель.

Поэт — не копиист, а зачинатель истин, законодатель красоты; он в то же время ничего не выдумывает, не фантазирует, а зорко про,видит природу реального.

"подбирает", а потом "щедро раздает", разбрасывает, рассеивает: "Я развею себя между всеми, кого повстречаю в пути". Таким образом он возвращает людям сверхценное, но в силу привычной близости не замечаемое, не осознаваемое как ценность. Называя поэта "Отвечателем" (the Answerer), Уитмен уточняет: суть не в том, что тот знает ответы на вопросы, являет собою сосуд истины, — скорее, он служит "проводником", указывает любому и всякому способ ее (истины) обретения. Поэзия выступает ключом к (потенциальному) самопреобразованию каждого читателя в Поэта, жанры творчества которого пазно fi разны, как сама жизнь:

Слова истинных стихотворений дают тебе больше, чем стихотворения.

Они дают возможность творить для себя стихи, религию, дипломатию, войну, мир, привычки, историю, опыты, повседневность и все остальное на свете

Одним из великих "Слов" современности Уитмен считал науку, к открытиям которой всю жизнь питал жадный интерес. Мог ли не поражать воображение художника мир, вдруг на глазах пришедший в движение, расширившийся взрывообразно в пространстве (трудами астрономов) и во времени (усилиями геологов, палеонтологов, археологов). Оригинальность художественного видения Уитмена обусловлена не столько его восприимчивостью к картине мира, создаваемой современной наукой (в этом он среди своих собратьев-современиков отнюдь не исключение), сколько радикализмом выводов, воплотившихся в существенно новой концепции личности. Поэт по-братски протягивает руку естествоиспытателям: "Джентльмены! Вам первый поклон и почет!..." Но притом сознает свою особую предназначенность, которая не исчерпывается ни фактологией ученых, ни перепевами "певцов":

Ваши факты полезны, но жилье мое выше и дальше.

Уитменовского человека вселенная радостно ошеломляет (но не пугает) широтой, новизной, богатством, материальной наполненностью, а главное — абсолютным отсутствием границ: все двери в ней распахнуты, все меры относительны, нет единого, "узаконенного" масштаба:

У моего солнца есть солнце, и мое солнце покорно колесит вкруг него,

А то со своими соратниками примыкает к высшему кругу,

А за ними еще более великие, перед которыми величайшие становятся точками.

"hub"), несущая полноту ответственности за вращение мира-колеса ("wheel'd universe" — центральный образ в поэме "На Бруклинском перевозе"), его эволюционное, поступательное движение.

Мир Уитмена последовательно и принципиально полицентричен и антииерархичен: самое малое в нем равноправно с самым великим, примитивное с изощренным, материальное с духовным.

Все вещи равны между собой: ни одна не больше и не меньше!

То, что заняло свое место и время, таково же, как все остальное.

Определяющая характеристика уитменовского мира — насыщенность, заряженность энергией (слово "energy" фигурирует уже в первой главке "Песни о себе"), то есть силой, вершащей в пространстве и времени процесс метаморфоз, взаимопревращения форм и состояний. "Вечно плодородное движение мира" — это, по Уитмену, и есть жизнь. Простая смежность в пространстве с другим человеком или явлением вызывает своего рода "электрический разряд": "Стою ли я или хожу, все мое тело покрыто быстрыми расторопными щупальцами, / Они схватывают каждый предмет и проводят его сквозь меня, и это не причиняет мне боли". Воспевая "электрическое тело" человека, Уитмен использует метафору необычную и в то же время характерную для культурного контекста середины XIX в. Электричество — сила бесплотная, но мощная, невидимая, но являющая миру чудеса, — вызывало всеобщий интерес. "Электрическим" Уитмен называет совершенное тело, проникнутое духовной энергией, в свободном "энергообмене" видит смысл и идеал социального бытия.

"Песни о себе" лирический герой сбрасывает вторую, искусственную оболочку одежды и остается наг, беззащитно открыт миру. Разделяющая их граница (кожа) тонка — через ее посредство происходит непрерывное общение, взаимопереход, взаимообмен, взаимопроникновение.

Пейзаж во второй главке "Песни" описан таким образом, что человеческое дыхание и туман, голос и ветер, струение крови по жилам и воды в реке оказываются неразличимы и неразъединимы, образуют как бы единый круг обращения живительной лимфы-влаги.

Пар моего дыхания,

Эхо, всплески, жужжащие шепоты, любовный корень, шелковинка, стволы-раскоряки, обвитые лозой,

Мои вдохи и выдохи, биение сердца, прохождение крови и воздуха через мои легкие, Запах свежей листвы и сухой листвы, запах морского берега и темных морских утесов, запах сена в амбаре,

Легкие поцелуи, объятия, касания рук,

Игра света и тени в деревьях, когда колышутся гибкие ветки...

Этот прием характерен для поэзии Уитмена и в той же "Песне о себе" встречается неоднократно. Ощущение человеком собственного тела неуловимо переходит в восприятие им окружающего ландшафта и "обратно": "потные потоки и росы, ... ветры, что сладострастно щекочут мое тело, ... мускулистая ширь полей".

Вообще контакт человека с миром у Уитмена почти всегда изображается как род взаимообмена. Самопознание и самовыражение возможны не иначе как посредством того, что вне нас: мы говорим благодаря воздуху и становимся видимы благодаря свету —

Вы, предметы, творцы моих мыслей, дающие им отчетливый облик!

Ты, свет, что окутал меня и все вещи нежным и ровным дождем...

Последняя метафора для самоощущения уитменовского героя особенно характерна: "я" предстает здесь как почва, увлажняемая извне дождем и в ответ выпускающая из себя свежие побеги. Вещи, природные явления вызывают (call from, provoke), извлекают, выманивают из человека мудрость, которая живет в нем потаенно, неведомо для него самого, во владение которой он может вступить и вступает при посредничестве поэта.

Вся мудрость — в душе, ее нельзя доказать, она сама обнаружит себя...

Истинное познание осуществляется, в представлении Уитмена, менее всего через мышление и оперирует отнюдь не логическими и словесными формулами — оно предполагает тотальное взаимодействие личности (понимаемой как телесно-духовная целостность) и мира. Очень употребительна и принципиально важна для Уитмена метафора познания как любовного совокупления (познания в библейском смысле). Поэт — любовник ночи, земли, моря, он един со стихиями, един с бытием (см. главы 21 — 22 "Песни о себе"), и из этого переживания, носящего остро чувственный и вместе с тем мистический характер, рождаются будоражащие, парадоксальные истины, возвещаемые им читателю.

В знаменитой 5 главке "Песни о себе" присутствие души осязаемо, ощутимо телесно:

Ты положила голову мне на бедро и нежно повернулась ко мне,

И распахнула рубаху у меня на груди, и вонзила язык в мое голое сердце,

Острота и интенсивность чувственного переживания рождают в герое мистический экстаз, прозрение высшей мудрости:

Тотчас возникли и простерлись вокруг меня покой и мудрость, которые выше нашего земного рассудка,

И я знаю, что божья рука есть обещание моей,

И я знаю, что божий дух есть брат моего,

— мои сестры и любовницы,

И что основа всего сущего — любовь...

Таково для Уитмена истинное познание: оно всегда эмоционально, радостно, экстатично, всегда — переход границы, преобразование одного качества в другое. Не случайно С. М. Эйзенштейн считал Уолта Уитмена одним из величайших мастеров "патетического строя" в поэзии, который "заставляет нас, вторящих его ходу, переживать моменты свершения и становления" жизненных процессов, и природных, и исторических, и социальных16. Любое жизненное явление поэт видит и стремится открыть читателю в двоякой перспективе: в сиюминутном, чувственно осязаемом обличье и в бесконечной изменчивости, в статике действительного и в динамике возможного.

В предисловиях, автокомментариях, анонимных авторецензиях Уитмен последовательно и целенаправленно внушал читателю, что в его книге главное: что "Листья травы", собственно, — не книга. "В сущности, это не книга — скорее человек, в чьей груди бьется живое сердце: не листы бумаги перед вами, а шевелящиеся живые губы, чья речь адресована вам". Это "свежий воздух, соленая морская вода, огонь, лес и каменистая почва, острая, полная опасностей, противоречия и вызова" (11; р. 130). Литературное произведение ставится здесь на одну доску с первоэлементами бытия и предполагает, стало быть, реакцию столь же элементарно-стихийную.

"Песни о себе" (ключевой для раннего, как, впрочем, и всего творчества Уитмена) имеется немало. Текст трудолюбиво перепахан в поисках того, что в нем, по логике вещей, должно быть,— структуры, каркаса, последовательно развиваемой идеи, сквозного сюжета, пусть неочевидного. Поэтический монстр, презревший чуть не все сразу нормы и меры, ужаснул современников бесформенностью; на слабость уитменовской формы сетовали и "новые" критики в XX в. В действительности говорить следовало бы о принципиально нетрадиционном характере этой формы.

"Такая книжечка, как сама жизнь: в комплексе целого необходимое сочетается со случайным, заранее данное с возникающим вновь, что-то не получается, и таким образом возникает нечто похожее на бесконечность, которую нельзя выразить и охватить разумными словами"17, — сказал Гете в 1829 г. по поводу "Годов странствий Вильгельма Мейстера", но теми же в точности словами могут быть охарактеризованы и самые оригинальные твооения американского романтизма: и "Моби Дик" Мелвилла, и "Уолд " Торо, и, конечно, "Листья травы" Уитмена. Любое из этих произведений обнаруживает склонность разрастаться, ветвиться бесконечно и беззаконно, подобно живому дереву. Сюжетный стержень наиболее крепок и очевиден у Мелвилла, несколько менее — в книге Торо, где "сюжетом" можно считать разве что природный цикл: движение из лета в осень, в зиму и в весну, чему соответствуют метафорически духовная усталость, очищение и новое возрождение. В "Песне о себе" сюжетную линию выделить вообще невозможно. Зато совершенно ясно в движении поэмы ощущается цикличность: "Мы вращаемся все время по кругу и вечно приходим назад". Круги нанизываются один на другой, и центр их воистину "везде", в том смысле, что любая главка поэмы заключает в себе — в миниатюре — всю ее проблематику и может условно рассматриваться как средоточие целого: выражаясь словами самого Уитмена, как "вершина всего достигнутого" и "вместилище всего, чему еще предстоит стать".

В поэме то и дело всплывают вопросы, адресованные "никому" и одновременно каждому читателю лично, "детские" и одновременно вечные: "Быть, существовать в любом обличье — что это такое?" "И что есть разум? и что есть любовь? и что есть жизнь?" "Что такое человек? и что я? и что вы?" Ну и, конечно же: "Что такое трава?", "What is the grass?" — спрашивает ребенок, подходя к поэту с охапкой травы. Ответа, лучшего, чем тот, что сам он держит в руках — зеленые, сочные стебли, — нет и быть не может. "Что мог я ответить ребенку? Я знаю не больше его, что такое трава". Поэт тем не менее предлагает потенциально бесконечный ряд метафор, косвенных определений-иносказаний. Трава — это мой личный знак — "флаг" ("флаг моих чувств"), а также знак свыше — знак Бога ("платочек от Бога / Надушенный, нарочно брошенный нам на память") и вместе с тем живой знак — дитя природы ("взращенный младенец зелени"). Трава — это универсальный "иероглиф" (uniform hieroglyphic), несущий в себе неисчерпаемое многообразие значений; или еще иначе — уникально-единичное, толкуемое не иначе, как через совокупность всеобщих взаимосвязей.

Такая трактовка образа резко оригинальна и одновременно — на момент написания уитменовской поэмы — уже традиционна. С гетевской органологией, в частности, с идеей "прафеномена" Уитмен мог познакомиться через Эмерсона, сообщавшего (или напоминавшего) читателю в одном из эссе: "Гете выдвинул плодотворнейшую идею в современной биологии, — а именно, что лист... есть единица ботаники и что любая часть растения есть все тот же лист, трансформированный к условиям, наконец, что имея в виду разнообразие условий, лист может преобразиться в любой другой орган и любой другой орган — в лист"18"Каждый лист, — рассуждает уже сам Эмерсон, — представитель мира" (18; v. 1, р. 203). В оригинале, кстати говоря, употреблено слово "exponent", означающее также знак, выразитель, толкователь, например, музыкального произведения.

Джордж Иннес, "Ранняя осень в Монклере". 1891 г.

Близкую тему развивает и Торо в "Уапдене". В главе "Весна" герой наблюдает причудливый, как будто растительный узор, оставленный струями воды, сбегавшими по песчаной железнодорожной насыпи в оттепель: "Я чувствую, что приблизился к жизненным органам земли, ... уже в песках мы находим зачатки жизненных форм. Неудивительно, что земля выражает себя листьями снаружи, раз их опыт заключен у нее внутри. Атомы уже знают его и носят в себе. Древесный лист видит здесь свой прототип". Лист и здесь выступает универсальным иероглифом, представителем всего живущего: "Все дерево, в сущности, — единый лист, а реки — это прожилки на листьях еше больших размеров; лежащая между ними суша — это мякоть листьев, а города — яички, отложенные на листьях насекомыми... Создатель нашей земли взял патент только на лист. Какой Шампольон расшифрует нам этот иероглиф, чтобы мы могли наконец перевернуть в нашей жизни новый лист?"19.

Трава и для Уитмена — зримый, осязаемый и в то же время бесконечно загадочный знак бытия, в смысл которого человек вечно стремится проникнуть и никогда не проникнет до конца Более естественным для английского языка словосочетаниям "blades of grass" или "spears of grass" (основанным на зрительной аналогии) поэт предпочитает причудливое "leaves of grass". Некоторая насильственность выражения (впрочем, как подчеркивал сам Уитмен, в научном, ботаническом отношении вполне точного) "остраняет" объект, переносит акцент с внешнего облика на происходящий внутри процесс (рост), то есть заставляет всматриваться в невидимое, вслушиваться в неслышимое, но действующее неустанно.

Цветок, росток и семя, спящее в земле, — это все не разные явления, а одно, движущееся, сущность которого есть не субстанция, а потенция. Она не поддается познанию посредством разъ-ятия, анализа, анатомирования, но обнаруживает себя в акте превращения одной формы в другую. Рассуждая "о смысле познания" полвека спустя, А. Белый предложит очень "уитменовскую" образную формулу: "ученье о статической истине уподобляемо отношению к зерну: зерно истины, данное как понятие, преждевременно употребляется нами: если бы мы посадили его, то оно проросло бы ростком многозернистого колоса; зерна колоса проросли бы пучком; от пучка всколосилось бы поле; бескорыстное отношение к истине множит круг ее жизни; определение ее не в зерне, а во множестве зерен"20.

"перевернуть в своей жизни новый лист", человек и человечество должны высвободить из оков условностей ту творческую энергию жизни, символом которой выступает лист травы. "Прорастание" (Sprouting), по Уитмену, — основной закон жизни вообще, в том числе и познания, и художественного творчества. Образ не схватывает, не ограничивает, не заключает в себе смысл, а дает стимул для его становления.

Еще раз возвращаясь к проблеме композиции "Песни о себе", повторим: движение уитменовской поэмы не линейно, а циклично и в силу этого ритмично. Образцом ритмического совершенства Уитмен считал мерный, вольный накат волны прибоя. "Я сохраню ритм, но не внешний, размеренный: короткий слог, длинный слог, короткий слог, длинный слог, похожий на походку хромого калеки. Морские волны не набегают на берег точно по минутам, и ветер не раскачивает верхушки сосен с судорожной регулярностью, но и в шуме волн, и в дыхании ветра есть свой прекрасный ритм"21. Этот композиционный принцип действует не только в пределах строфы, но и в масштабе всей поэмы: "перечислительный "каталог", обнимающий порою несколько страниц, сменяется обобщающей патетической декларацией, после чего на читателя вновь обрушивается пестрое множество лиц, сцен, чувственных впечатлений — и вновь мы выныриваем к емкой афористической формуле. Однако и тут нет остановки, точки, успокоения: на смену откатившейся волне движется новая." Опять и опять идея растворяется в образе или потоке образов, а из него (из них) рождается новая идея: то и другое — мысль, подвижная, текучая, подобная воде и, подобно воде, непрестанно меняющая "состояние". Она то воспаряет в эфир абстракции, то выпадает летним ливнем живых подробностей. Не приходится удивляться тому, что из четырех первоэлементов-первослов природы, любимый у Уитмена — Вода. В ней поэту видится ближайший образный аналог одухотворенной материи. Известный французский исследователь творчества поэта Р. Асселино назвал "Листья травы" "апофеозом воды"22.

Строго говоря, поэтический "каталог" не был открытием Уитмена. Этот стилистический прием нередко использовали (среди его современников) трансценденталисты. Самый заурядный предмет или факт, согласно Эмерсону, в потенции — "представитель мира". Поэт актуализирует эту потенцию, "растворяя" факты, выявляя их представительную сущность, прозревая сквозь конкретный образ универсальную идею. Черновики Уитмена свидетельствуют о том, что его работа над "каталогом" также начиналась с "идеи", которая затем обрастала плотью образов. Вот, к примеру, ранний набросок: "Одна великая, всеохватная Поэма о Веществах... собрание всевозможных веществ, имен, очертаний, образов, предметов (слов твердых, как железо, дерево, камень, кирпич, стекло и т. д.) — все в отношении к главной центральной идее, но свободно, текуче, за каждым читателем оставляя возможность самому сотворить для себя конечный результат поэмы"23.

Под "конечным результатом" Уитмен разумеет ощущение космической широты и радости бытия, сознание власти над вещным миром. Так, длиннейшее перечисление ремесел, инструментов, предметов труда в "Песне разных профессий" (также входившей в число 12 поэм первого издания), подобно лестнице, выводит-поднимает к мысли о безграничной творческой способности человека. "Ты и твоя душа объемлет все вещи". Впрочем, осилить такую лестницу расположен не всякий читатель. В качестве свидетельства можно привести раздраженное замечание Г. Д. Торо (который в целом сочувственно отнесся к поэтическому эксперименту Уитмена): "Своей духовной щедростью, широтой обобщений он приводит меня в возвышенное настроение, заставляет поверить в чудеса, будто поднимает на высокий холм посреди равнины, возбуждает мой дух и тут же... нагружает тысячей кирпичей"24.

— нам предлагается на миг почувствовать себя счастливой молодой матерью, котопая держит на руках первенца, или прыщавой пьяной проституткой, бредущей одиноко по улице, или юношей, мечтающим под шелест дождя, или старым печатником, склонившимся подслеповато над рукописью... В отсутствие со стороны читателя сотворческого усилия "каталог" — только эксцентрический формальный прием, вопиюще архаичный, напоминающий перечисление кораблей в поэме Гомера'. Мы пробегаем строку за строкой в требовательном и тщетном ожидании логического обобщения — и чувствуем себя обескураженными, поскольку таковое отсутствует. Но это не автор нас "обманул", — это мы обманули себя, а заодно и его, автора, ожидания. Либо мы заключаем с поэтом "пакт" на нелегких условиях творческого сопереживания, им предлагаемых, и честно со своей стороны эти условия выдерживаем, либо поэзия перестает для нас существовать, и мы вольны раздраженно пожать плечами и отложить книгу в сторону.

Лирический герой "Песни о себе" наделен не только именем собственным, но даже собственным именем автора. Уитмен, безусловно, превзошел Уильяма Вордсворта, опасавшегося, что до него (в "Прелюдии") ни один поэт не говорил так много о себе. Только о себе ли говорит Уитмен? Странным образом "я" в поэме не имеет ни лица, ни жизненной истории, ни сколько-нибудь четкого психологического или даже физического контура: это некто, не умещающийся в привычной человеку системе координат между рождением и смертью, подошвами и шляпой ("Я умираю вместе с умирающими и рождаюсь вместе с только что обмытым младенцем, я весь не вмещаюсь между башмаками и шляпой"), некто, готовый в любой момент перевоплотиться в любое существо, явление или вещь. Способность к сопереживанию, даже более — неспособность уклониться от сопереживания ("Я готов подавить в себе все, что угодно, только не свою многоли-кость") — определяющее его качество. Соответственно, "Симпатия" (Sympathy) — основа его отношения к миру. "Симпатия", о которой идет речь, не сводится к сентиментальному сочувствию, а предполагает тотальное отождествление себя с Другим, растворение в нем:

У раненого я не пытаю о ране, я сам становлюсь тогда раненым.

Благодаря "симпатии" поэт — одновременно собственник и собственность окружающего его мира. Он — измученный "загнанный раб, весь в поту, изнемогший от бега", и пожарник, умирающий под рухнувшей стеной, и старик-артиллерист, вспоминающий былые сражения, охотник и шкипер, счастливый любовник и рыдающая вдова — кого только нет в огромном каталоге-перечне, охватывающем несколько центральных глав в "Песне о себе":

... И все они льются в меня, и я вливаюсь в них,

— я.

Из них изо всех и из каждого я тку эту песнь о себе.

Величавая авторитарность этой и подобных ей деклараций (ср. также: "Я не спрашиваю, кто ты, это для меня все равно, / Ведь ты ничто, и у тебя нет ничего, пока ты не станешь тем, что я вложу в тебя") уравновешивается и компенсируется бесконечной пластичностью "я", вслед за которым у Уитмена всегда как бы подразумевается знак равенства: с радостной безоглядностью оно перетекает в любую форму. Перечитав внимательно начало вышеупомянутого каталога в "Песне о себе" (гл. 8), мы убедимся, что поэт не просто созерцает разные "объекты" (спящего младенца, влюбленную парочку, простертого на полу самоубийцу и т. д.), — но смотрит каждый раз по-разному, его "я" каждый раз иное.

Младенец спит в колыбели,

Я поднимаю кисею, и долго гляжу на него и тихо-тихо отгоняю мух.

Я зорко слежу за ними с вершины.

Самоубийца раскинулся в спальне на окровавленном полу,

Я внимательно рассматриваю труп с обрызганными кровью волосами и отмечаю, куда упал пистолет.

Мирному сну младенца соответствует — со стороны лирического героя — безмятежное "глядение" (I... look) в сочетании с молчаливым, бережным, защитительным жестом. В сладкую и стыдную тайну юных любовников проникает острый, всеведущий, пронзительный взгляд (I peeringly view). На труп самоубийцы устремлен взор холодный, трезво оценивающий (I witness... I note). Лирическое "я" у Уитмена не субстанциально, а функционально: основная его функция — быть всеобщим чувствилищем мира.

"доверия к себе": в одноименном эссе Эмерсон приводит в пример "крепкого парня из Нью-Гэмпшира, ... который перепробовал все ремесла" и "знай себе пашет, сеет и продает, устраивает у себя в деревне школу, сам читает проповеди, издает газету, пробивает себе путь в конгресс, покупает земельный участок для будущего поселка и, сколько бы ни швыряла его судьба, падает, как кот, всегда на лапы... У него не один-единственный шанс, а сотни возможностей" (19; с. 152).

Становлению такого типа самосознания способствовал только, может быть, даже не столько романтический "гениоцентризм", сколько специфический американский опыт. Приезжающий в Новый Свет свое старое "я" оставлял за океаном, получая взамен возможность начать жизнь сызнова, с нуля и даже не раз. Неопределенность, подвижность, изменчивость существования не пугали, а вдохновляли: горечь от утраты себя-привычного вытеснялась радостным волнением от встречи с собою-неожиданным Американский герой поэтому не страшится бездомности, выбирая жизнь "на дороге", пафос которой — открытость новому опыту и новым возможностям.

С кажущейся легкостью (на самом деле — в полном сознании ответственности предпринимаемого им радикального шага) Уитмен отменяет священную для западной цивилизации Нового времени границу между частным и общественным, приватным и публичным. В 11-ой главке "Песни о себе" герой проникает внутрь дома и внутрь сознания богатой одинокой женщины, которая из зашторенного окна подглядывает тайно за купанием юношей. Тоскливое одинокое стояние у окна и исполненная чувственного восторга сцена морского купания даны в настоящем времени. Женщина как бы одновременно "здесь" и "там": "Вы плещетесь в воде вместе с ними, хоть стоите у окна неподвижно". И лирический герой тоже, вместе с нею, "здесь" и "там", в пространстве сопереживания, со-общения, которое ширится с каждым новым поэтическим эпизодом "Песни". Именно неожиданное, непредсказуемое сочетание интимности и публичности (а не только поименованные физиологические подробности) делало уитменовские стихи, посвященные любовной страсти, "невозможными" в глазах современников.

На протяжении всей поэмы читатель остается неотлучно спутником, собеседником, "возлюбленным товарищем" лирического героя, последний же ведет себя исключительно активно. Он неотступен, настойчив, даже бесцеремонен — спрашивает и просит, зовет, приглашает, велит, поддразнивает, обещает, даже навязывает: "От моих подарков отказаться нельзя, я даю их насильно, у меня большие запасы, с избытком". Уитменовское "ты" так же вездесуще, как его "я", и столь же нетрадиционно для европейской поэзии. Это не конкретное лицо или представитель общности людей, взаимосвязь которых с лирическим персонажем обусловлена ситуацией. Местоимение второго лица ("You") употребляется у Уитмена таким образом, что, как правило, невозможно определить, подразумевается единственное или множественное число ("ты" или "вы"). Соответственно, неопределенностью отличается "регистр" общения: в любой момент интимный, доверительный разговор наедине может преобразоваться в публичную речь и наоборот. Последнее часто теряется в переводе. Возьмем для примера начало "Песни о себе": "... И что я принимаю, то примете вы, / Ибо каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам" (в данном случае переводчик вынужденно снял стратегическую неопределенность звучания строк, сообщив им интонацию ораторской речи).

Истинная поэзия, по убеждению Уитмена, "ставит лицом к лицу с глубинными смыслами явлений природы и состязается с ними" (21; р. 367). В роли такого "явления" пред-стоит читателю "Песни о себе" лирическое "я" поэта. Его трудно себе представить, его внешнему облику невозможно подражать (слишком он аморфен и изменчив), — подражать можно только и именно его творческим потенциям. С другой стороны, и герою-поэту как бы не важно, кто и каков его читатель: "Я не спрашиваю, кто ты". Важнее — что с ним (с ними обоими) происходит или может произойти в процессе общения: сквозь суету быта, условности, кажимости проявляется, становясь обоюдно зримым, "великое качество истины в человеке".

"Я" и "ты" у Уитмена связаны взаимной потребностью в раскрепощении и росте. Это, кстати, хорошо почувствовал Уильям Джеймс, который в лекциях о прагматизме дал следующее толкование уитменовскому стихотворению "Тебе": "Ты" может означать заключающиеся в нас лучшие возможности, взятые в их феноменальном значении... Забудьте низкое в себе самих, будем думать только о высоком, сольем свою жизнь с ним, и тогда — через гнев, несчастья, незнание, скуку проложит себе дорогу то, что мы из себя делаем таким образом, то, что мы собственно представляем в глубочайшей своей сущности"25. Поэтому "Песню о себе" с равным, если не с большим основанием можно назвать "Песней о тебе". Смысл поэмы — не самовыражение (здесь как бы даже и некому "самовыражаться"!). Перед нами и не лирическое излияние, которое можно "подслушать", и не повествование, которому можно внимать, а властный императив, обращенный к каждому читателю лично.

Уолт Уитмен. Фотография 1854 г.

"Я... не свершил свой труд, — утверждает поэт, — и не мог бы сделать это в одиночку. Этот труд должен довершить ты, чтобы воистину состоялось то, что несет в себе эта песня"26. Или в другом месте: "Я мало занимаюсь обработкой и отделкой или вообще пренебрегаю ими, что объясняется самой природой моего замысла. Читателю предназначена в нем своя часть труда, как мне — своя. Я стремлюсь не столько высказать и развить какую-либо тему или мысль, сколько ввести читателя в их атмосферу с тем, чтобы в ней он продолжил полет на собственных крыльях" (26; v- 2, р. 481). "И читающий, и пишущий должны исходить из того, что процесс чтения не есть полудрема, но есть упражнение в самом высоком смысле слова, напряженное усилие гимнаста, что читатель должен выполнить свою часть работы, должен быть мобилизован, должен сам или сама создать для себя стихотворение, или доказательство, или историю, или метафизическое рассуждение — получая от текста только намеки, подсказки, первотолчок или общую канву. Качество целостности должно предполагаться не так в книге, как в читателе книги" (26; v. 2, pp. 424-425).

Уитменовский лирический эпос, в отличие от эпоса традиционного, ни о чем не рассказывает, но — побуждает. Если не учитывать этого принципиального обстоятельства, трудно понять и невозможно оценить такую характерную черту уитменовского стиля, как вызывающее, явно неумеренное прославление себя: "Кто ушел дальше всех? Я легко обгоню его. / А кто справедлив? Я самый справедливый человек на земле. / А кто всех счастливее? О, думаю, это я, никто никогда не был счастливее меня...". Нарочитые излишества оправданы "стратегически" — они выступают, как побуждения, буквально при-звания к истине, не вмещающейся в горизонт обыденного сознания и потому шокирующе странной. Вот как сходную мысль развивает Генри Торо: "Мы живем преувеличениями — ... что есть молния, как не преувеличение света? Преувеличенная история — это поэзия, истина, соотнесенная с новым стандартом. Для человека мелкого все, что больше него — уже преувеличение. Тот, кто неспособен к преувеличению, недостоин высказывать истину. Разве любая из известных нам истин, не провозглашалась в свое время с некоторым усилием, не выдавала себя за последнюю и единственную? К тому же обращаясь к тугоухим, мы вынуждены повышать голос и потому кричим по привычке, даже говоря с нормально слышащими людьми"27.

В любви к "преувеличениям" нетрудно усмотреть не только индивидуальную (для Уитмена или Торо) или общеромантическую, но и национальную американскую специфику. Исполненная оптимизма поднимающаяся нация была склонна характеризовать себя в категориях преувеличенных, как бы прикидывая "на рост". Иностранных наблюдателей в XIX в. поражали легкость и бесцеремонность, с какими американцы даже и в обиходной речи смешивали категории сущего и возможного: старые границы между фактом и пожеланием, изъявительным наклонением и оптативом, настоящим и будущим утратили свою обязательность. Дух "небылицы" (характерного процветавшего в XIX в. фольклорного жанра, отличавшегося обилием фантастических гипербол и тоном богатырской похвальбы) пронизывал собой популярную риторику, витал над лагерями золотоискателей, проповедническими кафедрами и залами Конгресса. В "небылице" откровенно хвастовской вымысел преподносился как доподлинно верная история и воспринимался не как ложь, а как особого рода — пророческой экспрессии исполненная — правда. Такую правду мог исповедовать человек, безусловно верящий в свои творческие силы, в свою способность даже невероятное воплотить в действительность. "Воображение ли, алчность ли склоняла их к безудержному преувеличению, — напишет позже о соотечественниках Генри Адамс, — только их фантазии мало отличались от тех, что приходят в голову изобретателя или первооткрывателя, исполняя их энергии, столь необходимой для достижения успеха"28.

"самоосуществляющихся пророчеств". Десяток хибар посреди голой прерии торопились окрестить себя городом, да еще присвоить несуразно громкое имя — Рим, Александрия, Париж. Но ведь и росли эти поселения, бывало, не по дням, а по часам! Случалось, что заведомая небылица, слух о новейшем Эльдорадо где-то далеко на Западе увлекали туда тысячи, десятки тысяч людей... И что же? Их руками, их трудом город возникал из ничего, отстраивался и богател. Рекламное слово, торопящееся выдать желаемое за действительное, рано превратилось в атрибут американской духовной культуры, в "субъективный фактор", раскрепощавший энергию нации и двигавший материальный прогресс.

"Песни о себе" поэт обращается к читателю с серией вопросов:

Ты думал, что тысяча акров — это много?

Ты думал, что земля — это много?

Ты с гордостью думал, что тебе удалось добраться до смысла поэм?

"нормальной" человеческой логики любой из этих вопросов предполагает, разумеется, утвердительный ответ: да, действительно, тысяча акров — это немало; да, действительно, читать и писать мы учимся не по волшебству, а способность разбираться в тонкостях искусства исполняет нас гордыни, тайной или явной. Этот предполагаемый ответ поэтом не то чтобы опровергается, но парируется. С лихостью заправского саморекламщика Уитмен призывает читателя: доверься мне, войди за мной в мою поэму — и тебе станет доступен совершенно иной масштаб ценностей:

Побудь этот день и эту ночь со мною, и у тебя будет источник всех поэм,

Со стороны читателя здесь предполагается полнейшая открытость поэтическому воздействию, которое у Уитмена нередко уподобляется гипнотическому. Феномен гипноза или, как говорили в прошлом веке, месмеризации, привлекал внимание разных американских писателей. Одни трактовали его как греховное посягательство на чужую волю и сокровенный внутренний мир (например, Готорн в "Романе о Блайтдейле"), другие — как специфическое средство познания (например, По в "Случае с месье Вольдемаром"). Уитмена интригует целительная, терапевтическая функция гипноза, его способность высвобождать и мобилизовы-вать скрытые силы личности.

Образ оздоровляющего сна — центральный в поэме "Спящие" ("The Sleepers"), одной из лучших в издании "Листьев" 1855 г.:

Я стою в темноте, опустив глаза, возле самых болящих и беспокойных,

Я вожу успокаивающе руками в нескольких дюймах от них, Беспокойные глубже уходят в кровати, они конвульсивно спят.

(перев. О. Чухонцева)

"Мне снятся во сне такие же сны, которые снятся им, / И я сливаюсь со спящими") и одновременно видит их безмятежно покоящимися, сам характерным образом пребывая разом и "внутри", и "снаружи". Жизнеподобные образы из разных снов сюрреалистически перетекают друг в друга. В большинстве это не сладкие видения: как будто нарочно сны-кошмары напоминают о дисгармонии, бессмысленных страданиях, несправедливостях жизни: волны тащат прекрасное тело пловца, чтобы швырнуть его на острые скалы, терпящий бедствие корабль погружается неотвратимо в ледяную пучину... В сновидении отчуждается рутинно-привычное, суетное, страшное, горькое — все, что заполоняет и уродует дневную человеческую жизнь. Блудному сыну и озлобленному мстителю, нелюбимому влюбленному и интригану-дельцу — всем равно сон несет облегчение, освобождение, восполнение сил. Поэтому в глазах поэта тело спящего человека — не мертвый идол, покинутый летучим духом, а наиболее полное и прекрасное воплощение естества или души, здесь выступающих у Уитмена как синонимы:

Каждый спящий прекрасен...

Все страшное и кровавое позади, и мир во всем...

Душа всегда прекрасна,

— он прокладывает "тропу, соединяющую реальность и души людей" (15; р. 716). По функции сама поэма должна быть сродни оздоровляющему сну: доверчивая открытость читателя поэтическому слову и образу вознаградится приобщением к источнику немерянных духовных сил. Иллюстрацией может послужить развитие близкого мотива в "Песне о себе":

Спи, — я и они будем всю ночь на страже,

Ни сомнение, ни хворь пальцем не тронут тебя,

И, вставши завтра утром, ты увидишь, что все так и есть, как я говорил тебе.

"Листьях травы" Уитмен говорил неоднократно как о "языковом эксперименте, попытке дать духу и телу человека новые слова, новые возможности словесного выражения". Он же, с другой стороны, заявлял: "Слова моей книги — ничто" (26; v. 2, pp. 226, 230). Вопреки видимости, между этими двумя заявлениями нет противоречия.

Слово для Уитмена — не условная этикетка, пришпиленная снаружи к предмету или явлению: между ними предполагаются отношения глубинного родства. Потому Уитмен — как "новый Адам" — берется перепроверять слова-означающие в поисках максимального соответствия облику и внутренней сути означаемых. Скажем, название штата "Вайоминг" ему кажется неподходящим: "оно совсем не годится для этого места", а штат Дакота, напротив, назван "правильно" (15; р. 26). Некоторое время поэт носился с идеей подыскать новые — истинно американские — имена для месяцев, дней недели, отдельных людей и мест, изменить название самой страны. Иной раз он близок к совсем уж решительной отмене границ между словом и объектом: "Совершенный поэт заставит слова петь, танцевать, целоваться, любить, как любят мужчина и женщина, рожать детей, рыдать, кровоточить, яриться, драться... делать все, что делают в жизни мужчина или женщина". В самом же человеке, "в великом пользователе слов должны подспудно быть сокрыты все страсти, преступления, ремесла, животные, звезды, Бог, пол, прошлое, ночь, пространство, металлы и тому подобное — потому что все это суть слова, и тот, кто не несет в себе всего этого, лишь тешится с иностранным языком, беспомощно взывая к словарям и авторитетам" (3; v. 3, Р. 742).

"по-демократически" распахивает свои поэмы для слов самых разных, в том числе таких, какие ни один современный ему английский словарь не признал бы. У него соседствуют манерные или причудливо искаженные иностранные заимствования и слова специальных жаргонов, от театрального до плотницкого, просторечно-диалектные формы и философские термины, архаизмы и словечки, подслушанные в уличной сутолоке. Разностильные слова сталкиваются, намеренно шокируя читателя контрастом: "Запах моих подмышек ароматнее всякой молитвы"; "Земля!... Скажи, старая карга, что тебе нужно?".

При всем любовном внимании и интересе к слову, первостепенное значение в поэзии Уитмен придавал ритмическому началу (обозначаемому им как drift, lilt, hum, lull). Им объемлется и ему служит слово, его мощною волною оно снимается с мели бумажной страницы и оказывается несомо к читателю. Тема недостаточности "безмузыкального" слова — сквозная в "Листьях" (как мы увидим, она станет ведущей в творчестве Уитмена конца 50— 60-х годов).

Дурному говорению, докучному и бесплодному, шелухе болтовни ("Кто вы, сыплющие наизусть вызубренными цитатами, именами и страницами, / Вы, слова не умеющие сказать в простоте?") Уитмен столь же часто противопоставляет жест, поступок, живое присутствие:

"Песня большой дороги"

Поэтическое слово, чуждое расчета и преднамеренности, в идеале рождается естественно ("Стиль моих поэм — просто-напросто их собственный стиль, новорожденный, с красной еще кожей"29) — как плод любовной борьбы "я" и мира. В главах 24-25 "Песни о себе" герой наблюдает восход солнца. Страстная и мощная игра ночных теней и наступающего света, захватившая небо во весь горизонт, словно шлет человеку безмолвный вызов. В ответ в герое-поэте просыпаются дремавшие прежде силы, позволяющие состязаться-общаться на равных с природными стихиями:

Если бы во мне самом не всходило такое же солнце...

Речь, способность к выражению, со своей стороны (изнутри) "провоцирует" героя, побуждает искать слова для сокровенного, невыразимого. Возникает своеобразный диалог поэта с собственным даром речи: речь ехидничает по поводу немых вопросов, которыми одержим поэт, — поэт со своей стороны, одергивает речь в ее горделивой похвальбе, отказывает ей во всесилии:

Ну, довольно издеваться надо мною, слишком много придаешь ты цены произнесению слов

Очевидная странность "Песни о себе" связана с тем, что даже во второй ее половине и даже тем настоятельнее, чем ближе к концу, поэт опять и опять заявляет: я начинаю, я вот-вот начну нечто, к чему все, сказанное до сих пор, — только подступ, прелюдия. То же можно сформулировать иначе: чем ближе к концу песни, тем более поэт готов признать свое поражение: "Ни писание, ни речь не утверждают меня". В последней главе герой и вовсе отрекается от слова, стыдясь собственной "болтовни" перед ястребом, великолепно и немо парящим в поднебесье: "Пестрый ястреб проносится мимо и упрекает меня, зачем я болтаю и мешкаю". Поэт отказывается от посредничества речи, ее переводческих услуг и — взлетает легкой дымкой, изливается капризным потоком, смешивается с почвой, плодородной и животворной "грязью".

Следующая далее строка ("I bequeath myself to the dirt to grow from the grass I love") может означать: я завещаю себя грязи, чтобы вырасти из любимой мною травы. Двусмысленное построение поэтической фразы призвано "вытряхнуть" наше восприятие из рутины привычных сцеплений. Грязь трудно воспринимать как нечто живое, способное "расти", но Уитмен именно настаивает на отсутствии границ между живым и неживым, одушевленным и неодушевленным. Подлинная жизнь поэтического слова начинается в потемках чужих душ, куда оно, подобно зерну, ляжет, чтобы там набухнуть, проклюнуться и дать росток. Поэтому творческий триумф до странности похож на акт крайнего самоуничижения: поэма — не более, чем "перегной", питательная среда для новых прорастаний. Читателю поэт с торжеством (!) уступает победу в творческом состязании: только превзойдя меня (не следуя просто за мной, не уподобляясь мне), ты воздашь мне честь как своему наставнику:

Прощание поэта с читателем видится началом их подлинной встречи.

* Слово "космос", охотно употребляемое Уитменом, имеет источником скорее всего объемистый труд Александра фон Гумбольдта (английский перевод книги — 1851 г.), в ряде случаев Уитмен сохраняет даже немецкое написание (Kosmos). Это, с одной стороны, "гармонически упорядоченное целое" природного мира, с другой — "человек, чье сознание... объемлет все, всю известную вселенную".

17 Цит. по: Конради К. О. Гете: Жизнь и творчество. М., 1987, т. 2, с. 575.

18 Emerson R. W. The Complete Works. Boston, 1903-1904, v. 4, p. 275.

21 Цит. по кн.: Asselineau R. The Evolution of Walt Whitman. The Creation of a Book. Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1962, p. 245.

22 Asselineau R. The Transcendental Constant in American Literature. N. Y., 1980, p. 31.

23 Walt Whitman Review. 1971, v. 17, N. 1, p. 3.

25 Джемс В. Прагматизм. СПб., 1914, с. 169.

26 Whitman, Walt, Prose Works, 1892, in 2 vols., N. Y., New York Univ. Press, 1964, v. 2, p. 476.

27 Цит. по: The Achievement of American Criticism. Ed. by C. A. Brown, N. Y., 1954, p. 278.